Mit Simulationen die Ursachen von Platzwunden erkennen und Risiken mindern

Platzwunden zählen zu den häufigsten Verletzungen bei Kindern. Ein computergestütztes Simulationsmodell hilft, Gefahrenstellen an Möbeln und Sportgeräten zu identifizieren und den Einfluss von Kantenradien und Materialien zu bewerten, um das Verletzungsrisiko gezielt zu minimieren.

In Kitas, Schulen, auf Schulhöfen und Spielplätzen kommt es immer wieder zu Stürzen gegen Gegenstände, die Quetschrisswunden (Platzwunden) verursachen können. Zur Unfallprävention werden Anforderungen an Kantenradien und Materialien von Einrichtungsgegenständen gestellt.[1] Offen bleibt jedoch, wie wirksam größere Radien Verletzungen verhindern. In einem Projekt wird daher untersucht, ob sich Unterschiede zwischen kleinen (2 Millimeter) und großen (10 Millimeter) Radien sowie Materialeinflüsse mithilfe von Simulationen messbar machen lassen.

Quetschrisswunden

Platzwunden werden fachlich als Quetschrisswunden bezeichnet und sind offene Verletzungen der oberflächennahen Weichgewebe, die unter stumpfer Gewalteinwirkung auf den Körper entstehen, was zu einem Aufplatzen der Gewebeschichten führt. Sie sind im Alltag häufig zu beobachten – zum Beispiel als Folge von Stürzen, Zusammenstößen mit Gegenständen oder Unfällen im Sport- und Arbeitsbereich. Sie führen zu einer Unterbrechung der Tätigkeit, dem Aufsuchen eines Arztes oder einer Ärztin. Die vollständige Ausheilung kann bis zu mehreren Wochen dauern, wobei die Gefahr von Entzündungen besteht. Untersuchungen in amerikanischen Notaufnahmen zeigten, dass bei Kindern häufiger Platzwunden am Kopf behandelt werden als bei Erwachsenen.[2] Abzugrenzen sind Platzwunden von Verletzungen mit scharfen Gegenständen. Diese sind glattrandig und weisen spitze Wundwinkel auf, während Platzwunden unregelmäßige Wundränder, Schürfungen und Wundtaschen aufweisen und Haare und Gewebebrücken in der Wunde verbleiben. Quetschrisswunden gehören in der Unfallstatistik zur Gruppe der oberflächlichen Zerreißungen, die im Jahr 2018 mit 20,4 Prozent die zweithäufigste Verletzungsart bei der Arbeit und mit 35,8 Prozent sogar die häufigste Verletzungsart im Bereich Kita und Tagespflege bildeten. Dennoch war bisher wenig zum Entstehungsmechanismus von Quetschrisswunden bekannt. Die Arbeitsgruppe Biomechanik und Unfallforschung am Institut für Rechtsmedizin der Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU München) und das Institut für Arbeitsschutz der DGUV (IFA) untersuchen im Projekt „Gewinnung von Weichgewebedaten und Entwicklung eines Versagensmodels der Haut bei der Entstehung von Quetschrisswunden“ den Verletzungsmechanismus von Quetschrisswunden.[3] Ihre Forschungshypothese geht davon aus, dass die Haut aufgrund der Dehnung aufreißt, die sich bei einem Anprall durch die Kompression der Weichgewebe gegen den darunterliegenden Knochen senkrecht zur einwirkenden Kraft entwickelt. Die Entstehung von Quetschrisswunden hängt somit auch vom Verhalten der tiefer liegenden Weichgewebeschichten, das heißt des Fett- und Muskelgewebes, ab.

Computergestützte Simulationen

Die eigentliche Untersuchung erfolgte anhand von computergestützten Finite-Elemente-Modellen (FE). Solche Modelle finden bereits in der Medizin, zum Beispiel zur patientenspezifischen OP-Planung oder zur Untersuchung der Entstehung von Krankheiten, aber auch im Bereich der Unfallforschung Verwendung. In diesem Bereich werden FE-Menschmodelle – Computermodelle eines kompletten Menschen – eingesetzt, um die Wirkung von Schutzmaßnahmen zu evaluieren und neue Schutzsysteme zu entwickeln. Die Modelle finden insbesondere Anwendung im Automobilbereich, um die Wirkung von Schutzmaßnahmen für Pkw-Insassen und Pkw-Insassinnen oder Fußgänger und Fußgängerinnen in verschiedenen Unfallszenarien zu evaluieren, da sie den Vorteil einer objektiven und vergleichbaren Verletzungsbeurteilung ermöglichen. Hierfür müssen die Modelle für das untersuchte Unfallszenario allerdings validiert sein, das heißt, es muss überprüft werden, ob das Modell die Realität hinreichend genau abbilden kann. Dies wird in der Regel über den Vergleich von Simulationsergebnissen mit experimentellen Ergebnissen erreicht und gestaltet sich in der Regel sehr aufwendig, da die Gewebe des menschlichen Körpers ein komplexes Materialverhalten aufweisen. Die bisherigen Menschmodelle wurden vor allem zur Untersuchung von Verkehrsunfallszenarien entwickelt und auch dafür validiert. Bei diesen Szenarien treten in der Regel hohe Geschwindigkeiten auf, weshalb der Einfluss der Weichgewebe nur qualitativ abgebildet wird und sich die Verletzungsbetrachtung vor allem auf schwerwiegende Verletzungen konzentriert. Im Gegensatz dazu sind die Geschwindigkeiten bei Szenarien, die zu einer Quetschrisswunde führen, wie beispielsweise bei einem Sturz, deutlich geringer. Daher muss der Einfluss der Weichgewebe für solche Szenarien nicht nur qualitativ, sondern auch quantitativ nachgebildet und eine Verletzung der Haut in der Simulation dargestellt werden, um die Verletzungsentstehung untersuchen zu können.

Einfluss der Hautstruktur auf das Verletzungsbild

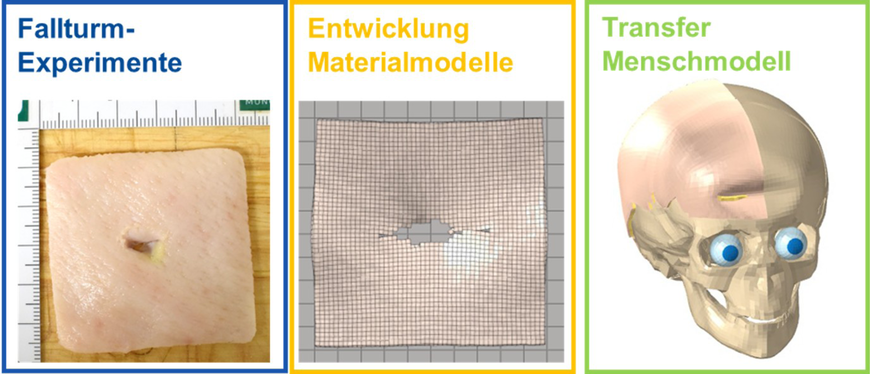

Zu Beginn erfolgte, neben einer Literaturrecherche, in einer Vorstudie die Einordnung der Verletzungsbilder und Verletzungsentstehung. Dazu wurde die Entstehung von Weichgewebeverletzungen abhängig von Geometrie, Gewebetyp (Haut, Fett, Muskel) und Energieeintrag näher untersucht und systematisch erfasst.[4] In Fallturmversuchen, bei denen ein Impaktor (Fallgewicht) aus einer bestimmten Höhe auf eine Gewebeprobe fallen gelassen wird, wurden Gewebeproben vom Schwein getestet. Schweinehaut wird in diesem Kontext häufig verwendet, da sie sowohl einen ähnlichen mikrostrukturellen Aufbau als auch ähnliche mechanische Eigenschaften wie die menschliche Haut aufweist. Die Ausrichtung des Kollagenfasernetzwerks in der Dermis (Lederhaut) wird in der Literatur häufig im Zusammenhang mit den Langerlinien angegeben. Die Langerlinien wurden 1861 entdeckt und geben die Richtung der geringsten Dehnbarkeit der Haut an. Die Haut verhält sich anisotrop, also richtungsabhängig, in Bezug auf die Langerlinien. Sie ist steifer in Zug parallel zu den Langerlinien als quer zu den Langerlinien. Untersuchungen zeigen, dass Verletzungen im Gesicht durch stumpfe Traumata annähernd den Langerlinien folgen[5], es also einen Zusammenhang zwischen der Verletzungsentstehung und den strukturellen Eigenschaften der Haut gibt, die ursächlich für die typisch länglichen, rissförmigen Verletzungsmuster der Quetschrisswunde sind. Zu den Nachteilen experimenteller Versuche gehört, dass sie aufwendig sind und daher nur wenige Einflussfaktoren untersucht werden können, statistische Unsicherheiten bestehen und ein Einfluss des als Ersatzmodells verwendeten Schweinegewebes nicht auszuschließen ist. Zudem finden sie unter idealisierten Laborbedingungen mit gegebenenfalls anderen Randbedingungen als im realen Unfallszenario statt. Dennoch sind sie als Datengrundlage notwendig.

Dem gegenüber haben computergestützte Modelle einige Vorteile. Mit ihnen lassen sich verschiedene Einflussfaktoren einfacher untersuchen, es bestehen keine ethischen Probleme, die Analyse von Spannung und Dehnung kann direkt auf der Gewebeebene erfolgen und somit kann der eigentliche Verletzungsmechanismus untersucht werden. Dazu werden jedoch realistische Materialmodelle benötigt, die eine fundierte Validierung aufweisen müssen. Aufgrund des komplexen Materialverhaltens von Weichgewebe, das unter anderem Nichtlinearität, hohe Verformungen, Dehnratenabhängigkeit sowie Richtungsabhängigkeit umfasst, stellt dies eine Herausforderung dar, die aber mit der nötigen Expertise gelöst werden kann.

Untersuchung des Verletzungsgeschehens mit Simulationen

In einem nächsten Schritt wurden daher Materialmodelle für die oberflächennahen Weichgewebe – Haut, Fett- und Muskelgewebe – entwickelt, um die Entstehung von Quetschrisswunden in computergestützten (FE) Simulationen zu untersuchen. Hierfür wurden für die Haut richtungsabhängiges Verhalten in Bezug auf die Langerlinien sowie ein Versagensmodell implementiert.

Mit den entwickelten Modellen wurde in einer Sensitivitätsstudie unter anderem der Einfluss der Gestaltungsparameter der Einrichtungsgegenstände, der Randbedingungen des Unfallszenarios, sowie der körperlichen Gegebenheiten auf die Entstehung einer Quetschrisswunde untersucht. Die körperlichen Gegebenheiten (Gewebedicken, Knochenaufbau und Festigkeit, sowie die Orientierung der Langerlinien) unterscheiden sich je nach Körperstelle und Alter der Personengruppen, wobei dreijährige Kinder im Fokus dieser ersten Untersuchungen standen. Die Geschwindigkeiten und Massen werden durch das Unfallszenario vorgegeben. Bei den Einrichtungsgegenständen lassen sich zwei Parameter finden, die auch in Bezug auf Präventionsmaßnahmen beeinflussbar sind. Dazu zählt zum einen der Kantenradius und zum anderen das verwendete Material (Metall, Holz, Kunststoffe) von Einrichtungsgegenständen. Exemplarisch sind sieben Simulationsreihen für die Sensitivitätsstudien an einer Kombination aus Haut und Fettgewebe durchgeführt worden, wobei Kantenradien zwischen 2 und 60 Millimetern untersucht worden sind. Die Sensitivitätsstudien zeigen, dass mit größerem Radius die Wahrscheinlichkeit für das Auftreten einer Quetschrisswunde abnimmt. Der Unterschied zwischen einem 2-Millimeter- und einem 10-Millimeter-Kantenradius liegt, je nach Randbedingung, bei einer Reduktion von etwa zehn Prozent bis 20 Prozent. Auch eine geringere Materialfestigkeit geht mit einer verminderten Tendenz zur Ausbildung von Quetschrisswunden einher. Dieser Effekt ist jedoch bei einem kleineren Radius von zum Beispiel 2 Millimetern geringer als beim 10-Millimeter-Kantenradius.

Fazit und Ausblick

Mit den Ergebnissen der Untersuchungen lassen sich in den Simulationen qualitativ die anfangs gestellten Fragen beantworten. Die Gewebe-Modelle konnten darüber hinaus in das THUMS-Menschmodell (Total HUman Model for Safety, entwickelt von Toyota Motor Corporation und Toyota Central R&D Labs., Inc.) eines dreijährigen Kindes implementiert werden, sodass spezifische Anwendungsfälle simuliert werden können (vgl. Abbildung 1). Langfristig sollen auch andere Altersgruppen betrachtet werden, da sich die Gewebedicken und Festigkeiten zum Beispiel des Schädelknochens mit den Jahren verändern, sodass gezielte Präventionsmaßnahmen ermöglicht werden. Die Ergebnisse zeigen, dass die gesundheitlichen Auswirkungen durch größere Radien der Möbelkanten verringert werden können. Neben dem Kantenradius sollte auch das verwendete Material betrachtet werden, wobei die aufgebauten Simulationsmodelle helfen.