Körperlich aktiv im Alltag – Gesundheit selbst mitgestalten

Menschen mit Behinderungen befinden sich in einem Spannungsfeld zwischen einer hohen Motivation, körperlich aktiv sein zu wollen, und gleichzeitig behindernden Strukturen, denen sie gegenüberstehen. Mit der hohen Relevanz von körperlicher Aktivität für die eigene Gesundheitserhaltung und -förderung sind Maßnahmen zum Abbau der behindernden Rahmenbedingungen unerlässlich.

Regelmäßige körperliche Aktivität gilt als zentraler Bestandteil der Gesundheitsförderung und Krankheitsprävention. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) empfiehlt Erwachsenen unter anderem 150 bis 300 Minuten moderater oder 75 bis 150 Minuten intensiver körperlicher Aktivität pro Woche mit zusätzlichem Krafttraining, um von positiven gesundheitlichen Effekten bestmöglich zu profitieren.[1] Für ältere Menschen mit Behinderungen werden diese Empfehlungen ergänzt um Übungen zur Sturzprävention. Zu den positiven Effekten von körperlicher Aktivität zählen unter anderem die Reduktion des Risikos für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Bluthochdruck, Typ-2-Diabetes sowie eine Senkung der allgemeinen Mortalität. Hinzu kommen Effekte auf psychischer (unter anderem Stressreduktion) und sozialer Ebene (beispielsweise Geselligkeit).[2] Körperliche Aktivität wird dabei von der WHO definiert als eine durch die Skelettmuskulatur initiierte Bewegung, die einen Energieaufwand erfordert.[3] An dieser Definition orientiert sich auch dieser Beitrag.

Die global gültigen Empfehlungen erfassen jedoch nicht die spezifischen Herausforderungen, denen sich Menschen mit Behinderungen im Hinblick auf körperliche Aktivität gegenübersehen: Menschen mit Behinderungen sind mit strukturellen, sozialen und gesundheitlichen Barrieren konfrontiert, die eine regelmäßige Bewegung erschweren oder gar verhindern.

Mit dem vorliegenden Beitrag wird auf Basis der neuen Studie „Status Quo – Teilhabe, Inklusion und Sport“[4] die Situation von Menschen mit Behinderungen näher beleuchtet, wie körperlich aktiv sie sind, welchen Barrieren sie begegnen und welche Möglichkeiten es gibt, trotz der Barrieren mehr Bewegung in den Alltag zu integrieren und die eigene Gesundheit aktiv zu beeinflussen.

Körperliche Aktivität von Menschen mit Behinderungen

Wie körperlich aktiv Menschen mit Behinderungen sind, war bislang nur vage einschätzbar. Die Daten aus der bislang größten Erhebung zur Lage von Menschen mit Behinderungen in Deutschland, dem Teilhabesurvey, geben hier nur unkonkrete Hinweise, da sie eine globalere Erfassung der Lebenssituation zum Ziel haben. Auf die Frage, wie häufig Sport in der Freizeit gemacht wird, antworten 34 Prozent der beeinträchtigten Personen und 50 Prozent der Personen mit selbst eingeschätzter Behinderung[5], dass dies selten oder nie der Fall ist. Dies sind Zahlen aus den Befragungen in Privathaushalten. In Einrichtungen erhöhen sich diese deutlich: 52 Prozent der beeinträchtigten Personen und 65 Prozent der Personen mit selbst eingeschätzter Behinderung geben an, selten oder nie in ihrer Freizeit Sport zu machen. Vage bleiben diese Zahlen aus zwei Gründen: Zum einen kann keine weitere inhaltliche Differenzierung stattfinden, zum Beispiel im Hinblick auf die Dauer des „Sportmachens“. Zum anderen wird Sport nicht definiert.[6] Der Begriff „Sport“ wird assoziiert mit konkreten Sportarten wie Fußball oder Handball, die in Sportvereinen stattfinden. Dies ist jedoch nur ein Teil der im Sinne der WHO definierten körperlichen Aktivität.

Für die aktuelle Studie „Status Quo – Teilhabe, Inklusion und Sport“, die von der Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege (BGW) gefördert wurde, ist das Verständnis der WHO die Basis, und körperliche Aktivität von Menschen mit Behinderungen wird differenziert beleuchtet. Mit der am Forschungsinstitut für Inklusion durch Bewegung und Sport gGmbH (FIBS)[7] durchgeführten Erhebung gibt es erstmals belastbare Daten darüber, wie körperlich aktiv sie sind und wie sie die Rahmenbedingungen dafür einschätzen. Bundesweit konnten 1.185 Menschen mit unterschiedlichen Beeinträchtigungen befragt werden (Ø 46 Jahre; weiblich (w) = 53,1 Prozent, männlich (m) = 45,2 Prozent und divers (d) = 1,2 Prozent). 76,9 Prozent von ihnen geben an, dass sie gerne körperlich aktiv sind, und 62,5 Prozent sind dies tatsächlich auch, wobei Jüngere aktiver sind als Ältere. Körperliche Aktivität findet dabei hauptsächlich selbst organisiert und ohne feste Angebote statt: Spazierengehen, Fahrradfahren oder Fitnessangebote sind die drei häufigsten Bewegungsformen. Vereinsaktivitäten, wie zum Beispiel Fußball oder Handball, werden dagegen sehr selten genannt.

Zwischen Motivation und Diskriminierung

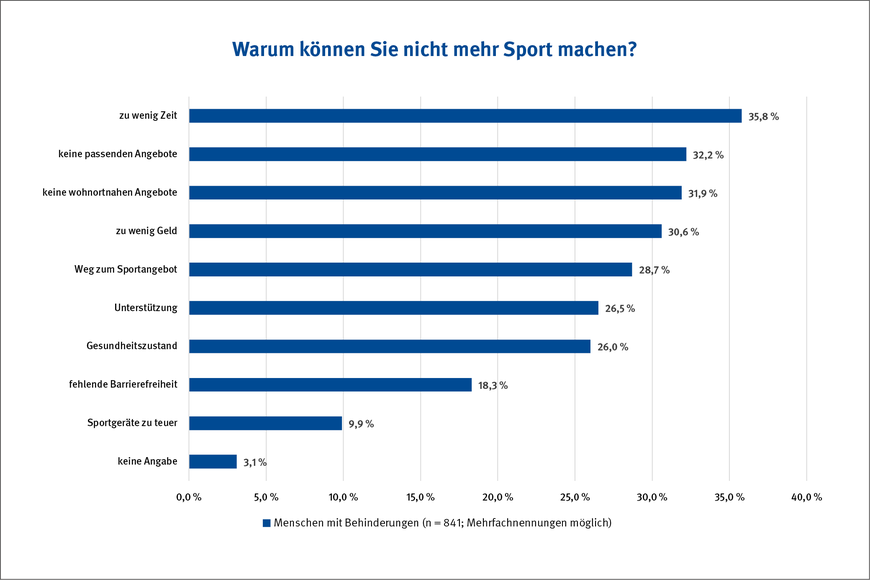

Menschen mit Behinderungen sehen sich mit vielfältigen Barrieren konfrontiert, um körperlich aktiv zu sein. 71 Prozent der Befragten möchten körperlich aktiver sein, als sie es derzeit sind. Hinderlich sind dabei zu wenig Zeit, keine passenden Angebote, keine wohnortnahen Angebote, zu wenig Geld, der Weg zum Sport oder fehlende Unterstützung (Abbildung 1).

Von denjenigen, die gar nicht körperlich aktiv sind (n = 174), geben die meisten den eigenen Gesundheitszustand als größtes Hindernis an, gefolgt von „zu wenig Zeit“ und „zu wenig Geld“. Hinzu kommen fehlende Angebote in der Nähe, keine passenden Angebote und fehlende Assistenz beim Sport.[8]

Vor diesem Hintergrund braucht es zwei Zielperspektiven, nämlich erstens, Menschen mit Behinderungen Bewegung im Alltag zu ermöglichen, und zweitens, den Zugang zu Sportarten in den Sportvereinen zu schaffen. Für Menschen mit Lernschwierigkeiten, die vorwiegend in Einrichtungen der Eingliederungshilfe leben und in Werkstätten für behinderte Menschen arbeiten, gibt es einige Konzepte, die partizipativ entwickelt und wissenschaftlich begleitet wurden. Mit dem Modellvorhaben „Mobilität durch Bewegung im Alltag“ (MoBA)[9] liegt ein umfassendes Konzept vor, das zum einen vielfältige Bewegungsmöglichkeiten bereitstellt, die sehr niedrigschwellig sind und mit sehr geringem Umfang durchgeführt werden können. Gleichzeitig konnte durch die wissenschaftliche Begleitung der Deutschen Sporthochschule Köln nachgewiesen werden, dass bereits diese einfachen Bewegungsformen einen nachweisbaren gesundheitsförderlichen Effekt haben: Signifikante Steigerungen der aeroben Ausdauer, der Kraftausdauer vortriebswirksamer Muskelgruppen oder auch eine verbesserte Auge-Hand-Koordination waren nur einige messbare Effekte.[10] Mit dem Projekt „Gesund leben: Besser so, wie ich es will!“ [11] ist der Ansatz am FIBS um den Bereich der Ernährung erweitert worden. In einem partizipativen Verfahren mit Menschen mit Lernschwierigkeiten sind neben Bewegungsmöglichkeiten für sie selbst auch die Rahmenbedingungen und Strukturen in den Blick genommen worden.[12] In Werkstätten für behinderte Menschen befasste man sich im Projekt „GESUND!“ mit der Gesundheitsbildung für und mit Menschen mit Lernschwierigkeiten. Die Projekte „Förderung von Bewegungskompetenzen und körperlicher Aktivität von Menschen mit geistiger Behinderung“ (Förges 3)[13] und „Bewegung und Gesundheit im Alltag stärken“ (BeuGe)[14] sind weitere Projekte, durch die Menschen mit Lernschwierigkeiten Bewegungskompetenzen erhalten können und Rahmenbedingungen für Bewegung im Alltag geschaffen werden. Ein anderer Ansatz wurde bei dem Projekt „Sportcoaching im Reha-Management“ der BGW verfolgt: Ergänzend zu den Reha-Managerinnen und -Managern wurden Sportcoachinnen und -coaches eingesetzt, die verunfallte Menschen dabei unterstützen, (wieder) sportlich aktiv zu werden, um so von den verschiedensten Effekten von Bewegung und Sport profitieren zu können.[15]

Zusätzlich zu den Bestrebungen, Bewegung in den Alltag zu integrieren, ist der Zugang zum organisierten Sport ein weiterer wichtiger Baustein. Neben den physischen und psychischen Effekten, die Bewegung und Sport haben können, stehen Sportvereine in besonderem Maße für die sozialen Komponenten des Sports: Vereinsfeste, Mannschaftssport, sportunabhängige Aktivitäten sowie Identifikation und Zugehörigkeit sind für Sportvereine charakteristisch. Damit Menschen mit Behinderungen die Möglichkeit haben, daran teilzuhaben, erfordert es ein Umdenken in Verbindung mit einer wegweisenden Neuausrichtung von Sportvereinen und anderen Sportanbietenden. Im aktuellen Sportentwicklungsbericht aus dem Jahr 2024 zeigt sich jedoch eine gegenläufige Entwicklung.[16]Im Vergleich zur vorherigen Befragungswelle im Jahr 2020 sinkt das Engagement der Sportvereine für Menschen mit Behinderungen leicht, aber nach Angabe der Autorinnen und Autoren signifikant um 2,3 Prozent. 52 Prozent der Sportvereine geben an, sich gar nicht oder eher nicht für die Personengruppe zu engagieren, und weitere 25 Prozent geben „teils, teils“ als Antwort an. Die damit deutlich werdende strukturelle Diskriminierung erfordert dringend einen Strukturwandel. Gleichzeitig ist klar, dass die Sportvereine am Limit sind. Es fehlen ehrenamtlich tätige Personen, die in derzeitigen Vereinsstrukturen tragend für den gesamten Betrieb sind. Die Sportstätten sind marode und wenig zugänglich für Menschen mit Beeinträchtigungen und es gibt insgesamt zu wenig Sportstätten. Das Engagement einzelner Sportverbände, Sportvereine und zahlreicher hochengagierter Übungsleiterinnen und Übungsleiter soll hier nicht unerwähnt bleiben. Die durch die Ratifizierung der UN-Behindertenrechtskonvention festgeschriebene Verpflichtung aller Vereine und Verbände, die Teilhabe von Menschen mit Behinderungen an Sport und Bewegung zu sichern, ist noch lange nicht umgesetzt. Laut Statistischem Bundesamt leben in Deutschland derzeit knapp acht Millionen Menschen mit einer anerkannten Schwerbehinderung. Dazu kommen diejenigen, die keinen anerkannten Grad der Behinderung haben. Dies sind über acht Millionen potenzielle Vereinsmitglieder, die nicht nur sportlich aktiv sein können, sondern auch ehrenamtliche Tätigkeiten übernehmen können und deren Engagement bislang wenig Beachtung findet. Menschen mit Behinderungen werden in der Diskussion um Inklusion im Sport hauptsächlich in der Rolle der Sportlerinnen und Sportler gesehen, nicht als Mitglieder, die Gremienarbeit leisten, oder als dringend benötigte Übungsleiterinnen und -leiter tätig sein können.

Fazit

Mit dem vorliegenden Beitrag wird das Spannungsfeld deutlich, in dem sich Menschen mit Behinderungen befinden können, die zu einem großen Teil zwar motiviert sind, sich zu bewegen, aber gleichzeitig behindernden Strukturen gegenüberstehen. Die Ergebnisse der Studie „Status Quo – Teilhabe, Inklusion und Sport“ zeigen, dass es einen signifikanten Bedarf an geeigneten Angeboten und Unterstützung gibt. Schlussendlich sind die Möglichkeiten körperlicher Aktivität so breit gefächert, dass sie unter verschiedensten Bedingungen stattfinden könnten: von niedrigschwelligen Bewegungen, die in den Alltag integriert werden könnten, bis hin zu Aktivitäten in Sportvereinen oder anderen Sportanbietern. Allein die Rahmenbedingungen müssen gegeben sein, damit Menschen mit Behinderungen selbstbestimmt körperlich aktiv sein und etwas für ihre Gesundheit tun können.