Der Einfluss von Temperatur auf das Arbeits- und Wegeunfallgeschehen in Deutschland

Wie hängen Klimawandel und Unfälle im Arbeitskontext zusammen? Der vorliegende Beitrag beleuchtet die Zusammenhänge zwischen extremen Temperaturen sowie Arbeits- und Wegeunfällen in Deutschland.

Der Klimawandel ist nicht nur ein abstraktes Zukunftsszenario, seine Auswirkungen sind bereits jetzt spürbar und manifestieren sich in zahlreichen Facetten unseres Alltags. In seinem sechsten Bericht (erschienen im Jahr 2021) gibt das Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)[1] einen globalen Temperaturanstieg von rund einem Grad gegenüber dem vorindustriellen Niveau an. Laut Daten des EU-Erdbeobachtungsdiensts Copernicus[2] war 2024 das erste Jahr, in dem die 1,5-Grad-Marke überschritten wurde.

Für Deutschland beziffert der Deutsche Wetterdienst (DWD)[3] den Anstieg der mittleren Lufttemperatur zwischen den Jahren 1881 und 2024 mit 1,9 Grad Celsius, was deutlich mehr ist als der weltweite Durchschnitt von etwa 1,55 Grad Celsius. Ein großer Teil dieses Anstiegs hat in den vergangenen beiden Dekaden stattgefunden. Insbesondere die Zahl der „heißen Tage“ mit mindestens 30 Grad Celsius hat sich laut Wetteraufzeichnungen demnach seit den 1950er-Jahren etwa verdreifacht. Gleichzeitig nimmt die Zahl der Frosttage, an denen die Temperatur nicht über 0 Grad Celsius steigt, deutlich ab. Dieser bereits eingetretene und weiter absehbare Temperaturanstieg erfordert Anpassungen in allen Lebensbereichen.

Auch die gesetzliche Unfallversicherung muss sich auf neue Herausforderungen einstellen. Das Robert Koch-Institut (RKI)[4] schätzt, dass es in den Jahren 2023 und 2024 jeweils eine hitzebedingte Übersterblichkeit von etwa 3.000 Fällen gab. Der Schutz von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern vor derartigen Gesundheitsgefahren nimmt damit eine immer wichtigere Rolle in der Präventionsarbeit ein. Doch auch das Unfallgeschehen wird sich mit dem Temperaturanstieg verändern. Wenig überraschend ist sicherlich, dass an Frosttagen mit Schnee und Glatteis mehr Unfälle auf dem Arbeitsweg oder auf dem Betriebsgelände passieren. Die Abnahme der Frosttage könnte hier tatsächlich zu einer sinkenden Unfallzahl führen. Noch wenig im Fokus ist aber, dass hohe Temperaturen die Konzentrationsfähigkeit beeinträchtigen, die Reaktionsgeschwindigkeit verringern und damit das Unfallrisiko erhöhen können. Wie groß dieser Effekt ist, ist Gegenstand der vorliegenden Analyse.

Bisherige Erkenntnisse

Der Zusammenhang zwischen Temperatur und Arbeitsunfällen wurde bereits mehrfach für verschiedene Regionen der Welt untersucht. Übereinstimmend wird hier ein positiver Zusammenhang zwischen Hitze und Unfällen am Arbeitsplatz festgestellt. Einen guten Überblick bietet die Metastudie von Fatima et al.[5] Die Autorinnen und Autoren analysieren dazu 22 Studien, die zwischen den Jahren 2005 und 2020 erschienen sind und die Auswahlkriterien erfüllen. Übergreifend ergibt sich ein Anstieg des Risikos eines Arbeitsunfalls um etwa ein Prozent für einen Anstieg der Temperatur um ein Grad Celsius über dem Referenzwert.

Etwas weniger einheitlich sind die Ergebnisse bezüglich des Effekts von extremer Kälte, die vor allem von der Einbindung oder dem Ausschluss von Wegeunfällen abhängen. So finden Filomena und Picchio[6] für Arbeitsunfälle in Italien höhere Risiken bei Hitze und Kälte, während Wegeunfälle vor allem durch niedrige Temperaturen zunehmen. Für die USA finden Page und Sheppard[7] dagegen einen negativen Effekt von tiefen Temperaturen auf die Zahl der Arbeitsunfälle.

Ganz aktuell legen Drescher und Janzen[8] eine Analyse der Temperaturabhängigkeit von Arbeitsunfällen in der Schweiz vor. Sie verwenden Daten aus den Jahren 1996 bis 2019 und finden erhöhte Risiken sowohl bei sehr tiefen als auch bei sehr hohen Temperaturen. Wir adaptieren die Methodik für die Untersuchung des Unfallgeschehens in Deutschland und finden für Arbeitsunfälle sehr ähnliche Ergebnisse. Ergänzend können mit den Daten der deutschen gesetzlichen Unfallversicherung auch Wegeunfälle betrachtet sowie eine Unterscheidung getroffen werden, ob sich ein Unfall im Straßenverkehr ereignete oder nicht.

Eigene Untersuchung

Die Analyse basiert auf den Unfalldaten der DGUV sowie den Daten des DWD für die Jahre 2017 bis 2023 auf Postleitzahlebene (Fünfsteller). Die Wetterdaten bestehen aus täglichen Messungen von Maximaltemperatur, mittlerer Temperatur, Niederschlagssumme sowie mittlerer relativer Feuchte von einer großen Zahl von Messstellen. Sie wurden mithilfe eines konservativen Remappings vom DWD auf PLZ-Ebene gebracht.

Der Gesamtstatistik-Datensatz der DGUV enthält die jährliche Lieferung einer Stichprobe zu meldepflichtigen Unfällen der Unfallversicherungsträger. Es werden die täglichen Unfalldaten für den Zeitraum von 2017 bis 2023 verwendet, da die Postleitzahl des Unfallorts erst seit 2017 erhoben wird. Im Folgenden wird die hochgerechnete Zahl der Unfälle der abhängig Beschäftigten pro Tag und PLZ-Gebiet betrachtet, wobei gesonderte Analysen nach Unfallarten erfolgen.

Die Temperatur wird in Form von Indikatoren für eine Reihe von Temperaturbereichen mit einer Breite von fünf Grad Celsius für die Tageshöchsttemperatur codiert. Dadurch kann der Effekt der Temperatur auf die Unfallzahl ohne Vorgabe eines funktionalen Zusammenhangs geschätzt werden. Zur Schätzung der Temperatureffekte wird ein Poisson-Modell[9] verwendet. Die PLZ-Gebiete variieren selbstverständlich in der Zahl der Beschäftigten und daher auch in der Zahl der zu erwartenden Unfälle. Aufgrund der Paneldatenstruktur kann jedoch ein Fixed-Effects-Ansatz verwendet werden, bei dem nicht die absoluten Höhen, sondern die Abweichungen vom regionalen und saisonalen Mittelwert betrachtet werden.

Zur Kontrolle regionaler Unterschiede und saisonaler Schwankungen werden Indikatoren auf Postleitzahlgebieten-Wochen-Basis verwendet. Großflächigere Einflüsse und unterschiedliche regionale Entwicklungen werden über fixe Bundesland-Jahr-Monat-Effekte kontrolliert. Weiterhin werden die verschiedenen Wochentage sowie Ferien- und Feiertage auf der Ebene der Bundesländer berücksichtigt.

Die ermittelten Koeffizienten der Temperaturindikatoren geben jeweils den Unterschied der Unfallzahlen zwischen dem jeweiligen Temperaturintervall zum Basistemperaturbereich (zehn Grad Celsius bis < 15 Grad Celsius) an und können in einen prozentualen Effekt umgerechnet werden.

Ergebnisse

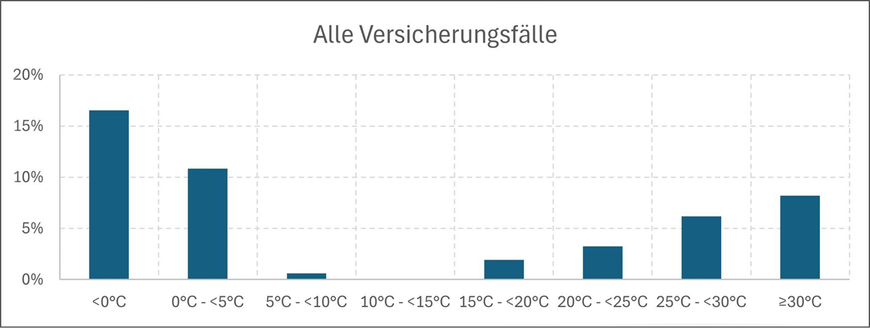

Zunächst betrachten wir sämtliche Unfälle von abhängig Beschäftigten. Gut zu erkennen ist die typische U-Form der Temperatureffekte: Sowohl sehr tiefe als auch sehr hohe Temperaturen führen zu mehr Unfällen als gemäßigte Temperaturen.

Die Effekte von Temperaturen unter dem Gefrierpunkt sind betragsmäßig deutlich größer. Während sich bei Temperaturen ab 30 Grad Celsius durchschnittlich etwa acht Prozent mehr Unfälle als bei Basistemperatur ereignen, liegen die Unfallzahlen bei negativen Temperaturen sogar etwa 16 Prozent höher. Der Temperaturanstieg führt deshalb jedoch nicht zwangsläufig zu insgesamt weniger Unfällen, denn die Zunahme der Hitzetage ist bisher deutlich größer als die Verringerung an Frosttagen.

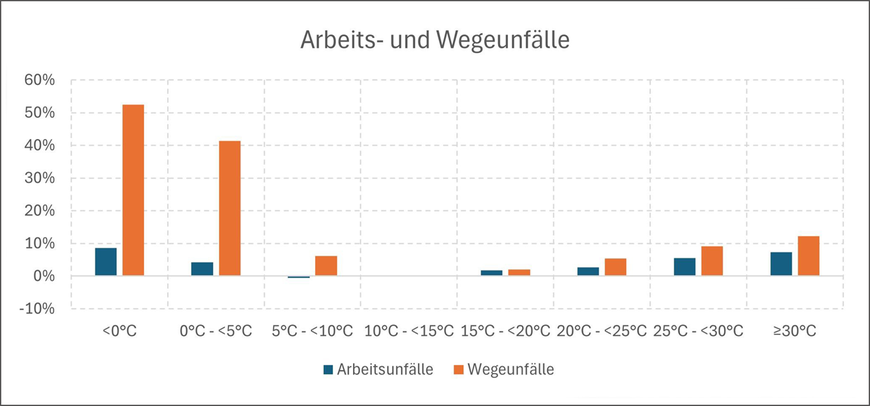

Im zweiten Schritt betrachten wir Arbeits- und Wegeunfälle getrennt. Dabei ist zu erkennen, dass vor allem die Zahl der Wegeunfälle durch frostige Temperaturen stark zunimmt. Hier dürfte es sich meistens um typische Stolper-, Rutsch- und Sturzunfälle (SRS-Unfälle). aufgrund glatter Straßen und Gehwege handeln. Allerdings treten auch an Hitzetagen etwa zwölf Prozent mehr Wegeunfälle auf als an Tagen mit Basistemperatur.

Betrachtet man nur die Arbeitsunfälle, so zeigt sich eine fast symmetrische U-Form. Hohe Temperaturen haben also fast den gleichen Effekt auf die Unfallzahlen wie sehr niedrige Temperaturen. Im Vergleich zu den Ergebnissen von Drescher und Janzen für Arbeitsunfälle in der Schweiz finden wir fast identische Temperatureffekte in Deutschland.

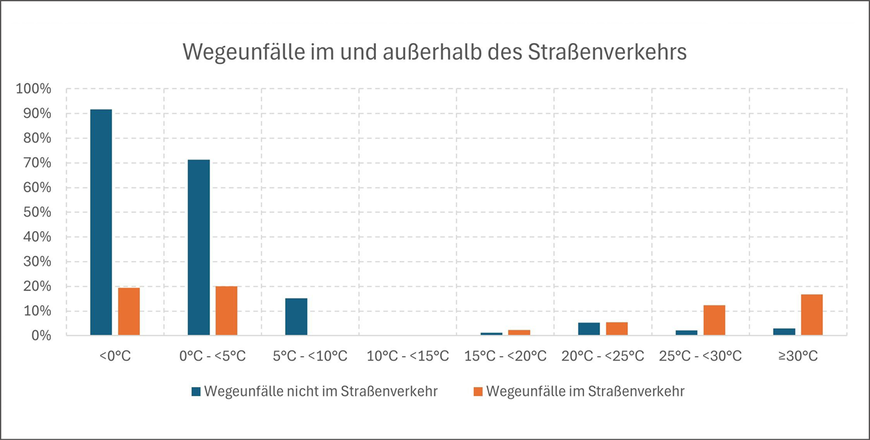

Sehr aufschlussreich ist die weitere Unterteilung der Wegeunfälle nach Unfällen im Straßenverkehr oder außerhalb. Während sich die Unfälle außerhalb des Straßenverkehrs bei sehr tiefen Temperaturen fast verdoppeln (≈ +92 Prozent), zeigen sehr hohe Temperaturen so gut wie keinen Effekt. Bei Wegeunfällen im Straßenverkehr zeigen sich dagegen sehr ähnliche Effekte für sehr niedrige (≈ +20 Prozent bei < 0 Grad Celsius) und sehr hohe (≈ +17 Prozent bei ≥ 30 Grad Celsius) Temperaturen.

Zusammenfassung und Ausblick

Der mit dem Klimawandel verbundene Anstieg der Temperaturen in Deutschland hat Auswirkungen auf alle Lebensbereiche. Auch die gesetzliche Unfallversicherung muss sich auf veränderte Herausforderungen in der Prävention von arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren einstellen. Die Unfalldaten der DGUV in Verbindung mit Wetterdaten des DWD können hierbei die zielgerichtete und evidenzbasierte Arbeit der Unfallversicherungsträger unterstützen und durch die Analyse der typischen Unfallhergänge in unterschiedlichen Temperaturbereichen wichtige Hinweise für die Prävention liefern.