Studie zur Analyse des Bewegungsverhaltens beim hybriden Arbeiten

Wie wirkt sich die anhaltende Flexibilisierung der Arbeit – Büro versus Homeoffice – auf das Bewegungsverhalten aus? Die vorgestellte Feldstudie thematisiert, ob Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Homeoffice passiver sind, welche Rolle besonders lange Sitzzeiten in ihrem Bewegungsprofil einnehmen und wie Arbeit gesünder gestaltet werden kann.

Die Arbeitswelt in Deutschland befindet sich seit Jahren in einem Wandel, der maßgeblich durch die fortschreitende Digitalisierung und die zunehmende Verbreitung flexibler Arbeitsformen geprägt wird. So arbeiteten vor der Pandemie lediglich etwa 12,8 Prozent der Beschäftigten gelegentlich im Homeoffice, während der Anteil bereits im Jahr 2023 deutlich angestiegen war (23,5 Prozent) und weiter wachsen wird.[1] Dieser Trend hin zu flexiblen Arbeitsmodellen spiegelt die nachhaltige Transformation der Arbeitsorganisation wider.

Ein zentrales gesundheitliches Thema in diesem Kontext ist das sedentäre Verhalten von Büroangestellten. Insbesondere langes Sitzen wird mit einem erhöhten Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Typ-2-Diabetes und muskuloskelettale Beschwerden assoziiert.[2][3] Studien zur körperlichen Aktivität und Sitzdauer bei Büroarbeit zeigen unterschiedliche Ergebnisse: Einige Untersuchungen berichten über längere Gesamt- und ununterbrochene Sitzzeiten in flexiblen oder mobilen Arbeitsumgebungen[4][5], während andere gemischte Befunde im Vergleich zwischen betrieblichen Büroarbeitsplätzen und alternativen Arbeitsorten fanden[6].

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) empfiehlt mindestens 150 Minuten moderate körperliche Aktivität pro Woche, eine Empfehlung, die nur etwa die Hälfte der deutschen Erwachsenen erreicht.[7][8] Mit der zunehmenden Verbreitung hybrider Arbeitsformen stellt sich die Frage, welche Rahmenbedingungen und Faktoren am Arbeitsplatz – ob im Büro oder im Homeoffice – gesundes und bewegungsförderliches Arbeiten unterstützen.

In der vorliegenden Feldstudie wurde das Bewegungsverhalten von Beschäftigten an Bildschirmarbeitsplätzen im Homeoffice und Büro untersucht, wobei sowohl die reine Arbeitszeit als auch die gesamte Wachzeit betrachtet wurden. Die Betrachtung der gesamten Wachzeit ist bedeutsam, da sedentäres Verhalten und körperliche Aktivität nicht ausschließlich auf die Arbeitszeit beschränkt sind, sondern sich über den gesamten wachen Zeitraum erstrecken.[9][10] Die Analyse von Bewegungsmustern während der Arbeitszeit im Vergleich zur gesamten Wachzeit ermöglicht somit eine umfassendere Bewertung gesundheitsrelevanter Verhaltensweisen in unterschiedlichen Arbeitsumgebungen.

Datenerhebung

Das Bewegungsverhalten von hybrid arbeitenden Personen wurde mit einem am Oberschenkel getragenen Sensor gemessen und anschließend mittels der CUELA-Methode ausgewertet. Dabei wurden sowohl die Aktivität vor, während und nach der Arbeitszeit als auch die Gestaltung der Pausen, der Arbeitsweg und Freizeitaktivitäten untersucht. Erfasst wurden Parameter des Bewegungsverhaltens wie Schrittzahl, Körperhaltungen und Haltungswechsel, Fortbewegungsaktivitäten sowie das metabolische Äquivalent (MET).

Die vorliegende Auswertung konzentriert sich auf den Vergleich des Bewegungsverhaltens an den unterschiedlichen Arbeitsorten. Betrachtet werden unter anderem die Anteile von Stehen, Bewegung und sedentärem Verhalten mit besonderem Fokus auf lange sedentäre Intervalle. Die reine Arbeitszeit umfasst dabei ausschließlich die Zeit, die mit der beruflichen Tätigkeit verbracht wird. Die gesamte Wachzeit bezieht sich auf jegliche Zeit im Wachzustand, inklusive der Arbeitszeit. In weiteren Publikationen werden zusätzlich mögliche Einflüsse und Wechselwirkungen sonstiger erfasster Faktoren betrachtet wie erfasste Fragebogenparameter (Schlafqualität[11], Muskel-Skelett-Beschwerden[12], Aktivität[13]), aber auch Betreuungssituation, Entfernung zum Arbeitsplatz oder persönliches Gesundheitsverhalten.

Ergebnisse

Im Folgenden werden exemplarische Ergebnisse deskriptiv dargestellt. In der Gesamtstichprobe (insgesamt 52 Teilnehmende, davon 29 weiblich und 23 männlich) waren die Teilnehmenden im Durchschnitt 41,1 Jahre alt und hatten einen Durchschnitts-BMI von 25,3 kg/m2. Die Auswertung der reinen Arbeitszeit basiert auf diesen 52 Personen, die Auswertung der Wachzeit auf 46 Personen.

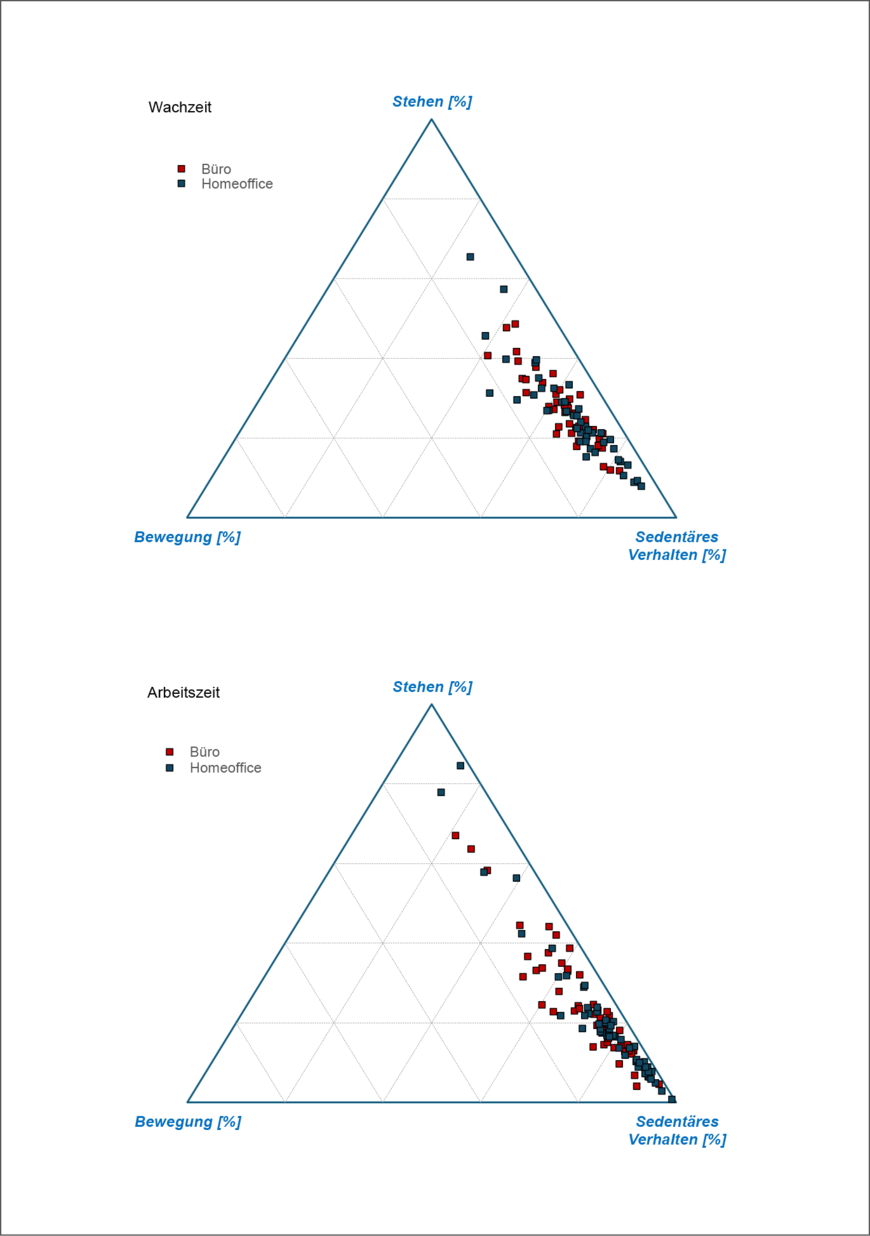

In Abbildung 1 sind die sich gegenseitig beeinflussenden Prozentanteile der Bedingungen „Bewegung“, „Stehen“ und „Sedentäres Verhalten“ jeweils für die gesamte Wachzeit und für die reine Arbeitszeit in Dreiecksdiagrammen dargestellt. Jeder Datenpunkt spiegelt eine teilnehmende Person wider, wobei die Ecken jeweils 100 Prozent einer Bedingung anzeigen und mit jedem gegenüberliegenden Strich 20 Prozent Abnahme induziert sind. Beispielsweise befinden sich einige Punkte bei der gesamten Wachzeit im Bereich 80 bis 85 Prozent sedentärem Verhalten, vorwiegend im Homeoffice, jedoch kein Punkt im Bereich mehr als 80 Prozent Bewegung oder Stehen.

Wie deutlich zu sehen ist, gibt es mehr Extremwerte, wenn die reine Arbeitszeit betrachtet wird. Einzelne Teilnehmende sind deutlich mehr als 80 Prozent sedentär, manche fast ausschließlich. Einige hingegen stehen überwiegend. Beides relativiert sich bei der Betrachtung der Wachzeit, die Werte aller Teilnehmenden tendieren eher zur Mitte, allerdings mit immer noch deutlichem Ausschlag in Richtung sedentäres Verhalten.

Im Vergleich der Arbeitsorte Homeoffice und Büro war das sedentäre Verhalten im Homeoffice erhöht, deutlicher ausgeprägt bei der reinen Arbeitszeitbetrachtung. Überraschend war, dass beispielsweise die leichte Aktivität bei der Arbeit und auch den gesamten Tag über höher war, wenn die Personen an dem Tag im Homeoffice arbeiteten. Auch die Wechsel von sedentärem Verhalten zum nicht sedentären waren im Homeoffice bei beiden Betrachtungen erhöht. Ebenfalls beachtenswert ist die Betrachtung der langen Sitzintervalle während der reinen Arbeitszeit. 46,2 Prozent der Zeit im Homeoffice wurde während der Arbeitszeit in langen Sitzintervallen von mehr als oder genau 30 Minuten verbracht, im Büro hingegen waren es „nur“ 38,9 Prozent.

Schlussfolgerungen und Empfehlungen

Die untersuchten Probandinnen und Probanden zeigten ein vergleichbares Bewegungsverhalten, wie es auch in früheren Studien zu finden war. Vergleiche zwischen gesamter Wachzeit und reiner Arbeitszeit weisen darauf hin, dass Teilnehmende Extremwerte (zum Beispiel mehr als 80 Prozent sedentäres Verhalten während der Arbeitszeit) über die gesamte Wachzeit teilweise ausgleichen oder zumindest abschwächen. Hier liegen Chancen und tiefer gehende Analysemöglichkeiten des gewählten Ansatzes, sowohl die Arbeitsorte als auch die Zeitintervalle zu vergleichen und in Relation zu den zusätzlich über Fragebogen erhobenen Parametern zu stellen.

Besonders hieraus könnten sich neue Präventionsansätze ergeben. Unter welchen Bedingungen neigen Personen zu besonders ausgeprägtem sedentärem Verhalten und welche erhobenen persönlichen Faktoren spielen eine Rolle? Kann durch eine gezielte Ausgleichsmöglichkeit oder verallgemeinerte Hinweise („Freitag ist der passivste Tag der meisten Arbeitnehmenden, legen Sie doch da am besten eine aktive Mittagspause ein!“) punktuell das Bewegungsverhalten verbessert werden? Diese und weitere Fragen hoffen die Forschenden des Instituts für Arbeitsschutz der DGUV (IFA) mit weiteren Analysen ergründen zu können.

Das Projekt wurde im Auftrag der Berufsgenossenschaft Rohstoffe und chemische Industrie (BG RCI) durchgeführt.