Auswirkungen von Bildschirmarbeit im Homeoffice auf Muskel-Skelett-Beschwerden

Beim Arbeiten im Homeoffice kann die inadäquate Ausstattung mit Informations- und Kommunikationstechnologien oder ergonomisch unzureichenden Arbeitsmitteln Ursache für Muskel-Skelett-Beschwerden sein. Eine Online-Befragung unter Beschäftigten mit Bildschirmarbeitsplatz ermöglichte Einblicke in die körperliche Gesundheit und die Arbeitssituation im Homeoffice.

Das Arbeiten im Homeoffice ist untrennbar mit dem Fortschritt der mobilen Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT) verbunden. Der technologische Fortschritt ermöglicht es Beschäftigten an Bildschirmarbeitsplätzen, von jedem beliebigen Ort aus zu arbeiten. Beschäftigte mit Bildschirmarbeitsplatz arbeiten heute verbreitet in hybriden Modellen, sowohl im Büro als auch im Homeoffice. Dies war vor einigen Jahren, insbesondere vor der Coronapandemie, noch die Ausnahme. Zur Prävention der gesundheitlichen Gefahren durch SARS-CoV-2 war es zu Beginn der Pandemie notwendig, die Arbeitsplätze kurzfristig in die eigenen vier Wände der Beschäftigten zu verlegen. Die Regelungen der Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV) und somit die Anforderungen an die ergonomische Gestaltung und Ausstattung durch Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen gelten nicht bei mobiler Arbeit im Homeoffice. Eine systematische Literaturrecherche zu mobiler Arbeit zeigte, dass ungünstige ergonomische Bedingungen bei der Bildschirmarbeit bereits bei kurzen Dauern zu Beschwerden führen können.[1] Während der Coronapandemie wurden verschiedene Studien zur Ergonomie im Homeoffice durchgeführt, die meist vermehrte Muskel-Skelett-Beschwerden im Homeoffice dokumentierten.[2] Auch heute, einige Jahre nach der Pandemie, arbeiten zahlreiche Beschäftigte weiterhin entweder vollständig oder teilweise im Homeoffice.[3] Doch welche ergonomischen Bedingungen liegen im Homeoffice vor und wie häufig berichten Beschäftigte von Muskel-Skelett-Beschwerden?

Online-Umfrage von Beschäftigten mit Bildschirmarbeitsplatz

Zur Erfassung der Arbeitssituation in Deutschland wurde in Kooperation mit der Berufsgenossenschaft Holz und Metall (BGHM) und der Verwaltungs-Berufsgenossenschaft (VBG) eine Online-Umfrage durchgeführt, um Informationen zu IKT, Arbeitsmitteln, Zeit im Homeoffice, Muskel-Skelett-Beschwerden und psychischen Belastungen zu erheben. Zwischen September 2023 und April 2024 nahmen 1.274 Beschäftigte mit Bildschirmarbeitsplätzen teil, die bei der BGHM, VBG, DGUV sowie weiteren Unfallversicherungsträgern versichert waren. Mehr als 1.000 der eingegangenen Fragebögen konnten ausgewertet werden. Der Online-Fragebogen wurde in Zusammenarbeit mit dem Institut für Arbeit und Gesundheit der DGUV (IAG) erstellt. Muskel-Skelett-Beschwerden vor der Pandemie wurden auf Grundlage retrospektiver Angaben der Teilnehmenden erfasst. Ziel der Studie war es, einen Überblick über die aktuelle ergonomische Situation im Homeoffice zu gewinnen und mögliche Zusammenhänge mit Muskel-Skelett-Beschwerden zu untersuchen.

An der Umfrage nahmen nahezu gleich viele Männer wie Frauen teil. Das mittlere Alter betrug 48 Jahre. Mehr als die Hälfte hatte einen Hochschulabschluss. Drei Viertel der Teilnehmenden waren regelmäßig sportlich aktiv. Der Body-Mass-Index (BMI) lag im Median bei 25,7 kg/m2. Seit Pandemiebeginn reduzierten 14 Prozent der Teilnehmenden ihre körperliche Aktivität, 29 Prozent berichteten von einer Gewichtszunahme und 7 Prozent von einer Gewichtsreduktion. Der Anteil der Teilnehmenden mit schlechter oder mäßiger allgemeiner Gesundheit sowie mit schwereren Angst- und Depressionssymptomen nahm ebenfalls zu.

Zum Zeitpunkt der Umfrage arbeiteten 87 Prozent der Teilnehmenden zumindest teilweise im Homeoffice, mit einer Medianarbeitszeit von 18 Stunden pro Woche. Vor der Pandemie waren es 39 Prozent, die im Homeoffice tätig waren, wobei sie dort weniger Stunden verbrachten (10 Wochenstunden). Insgesamt 9 Prozent der Teilnehmenden arbeiteten ausschließlich im Büro.

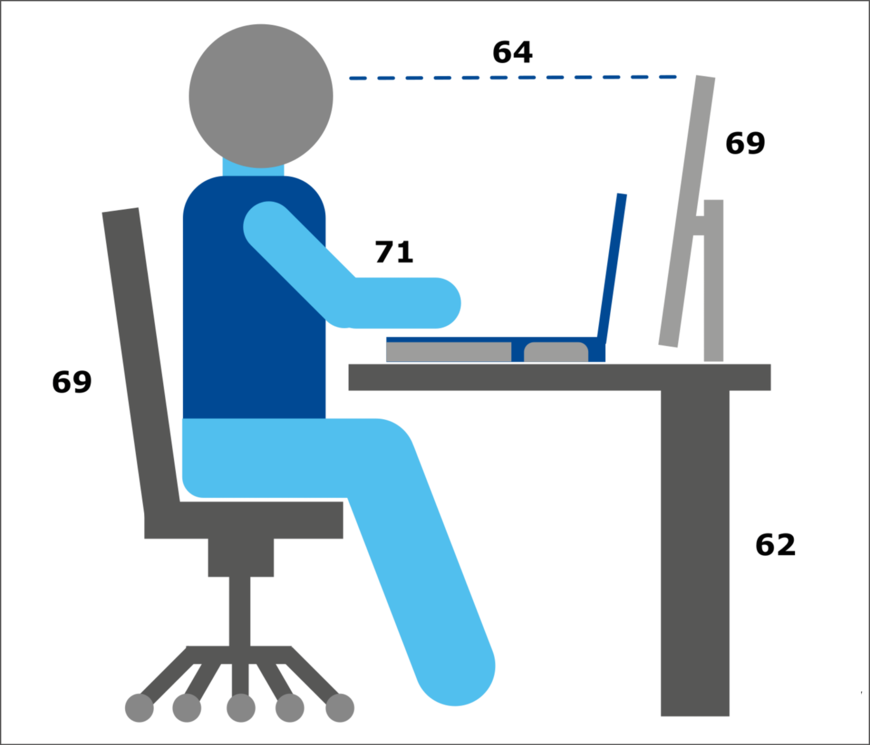

Im Homeoffice saßen die meisten befragten Beschäftigten auf einem höhenverstellbaren Stuhl (69 Prozent) und arbeiteten an einem Tisch ohne Höhenverstellung (62 Prozent), sodass die Unterarme eine waagerechte Position einnahmen (71 Prozent; Abbildung 1). Die Oberkante des Bildschirms war bei 64 Prozent der Teilnehmenden ergonomisch günstig auf Augenhöhe ausgerichtet. Andere Körperhaltungen wie Stehen oder Liegen oder die Nutzung des Sofas oder Betts waren die Ausnahme. Ein Viertel der Befragten hatte einen Schreibtisch mit Höhenverstellung und davon die Hälfte arbeitete gelegentlich im Stehen. Etwa 70 Prozent der Beschäftigten nutzten mindestens einen externen Bildschirm und verwendeten eine externe Maus und/oder Tastatur. Ein Drittel der Teilnehmenden erledigte berufliche Tätigkeiten, etwa die Bearbeitung von E-Mails, am Smartphone. Das reine Telefonieren zählte nicht dazu. Tablets wurden hingegen nur von sehr wenigen Personen beruflich genutzt. Drei Viertel der Homeoffice-Arbeitsplätze waren zum Befragungszeitpunkt ergonomisch günstig eingerichtet. Im Gegensatz dazu bewertete knapp die Hälfte der Teilnehmenden das Homeoffice schlechter als ihren Büroarbeitsplatz.

Ausprägung der Muskel-Skelett-Beschwerden

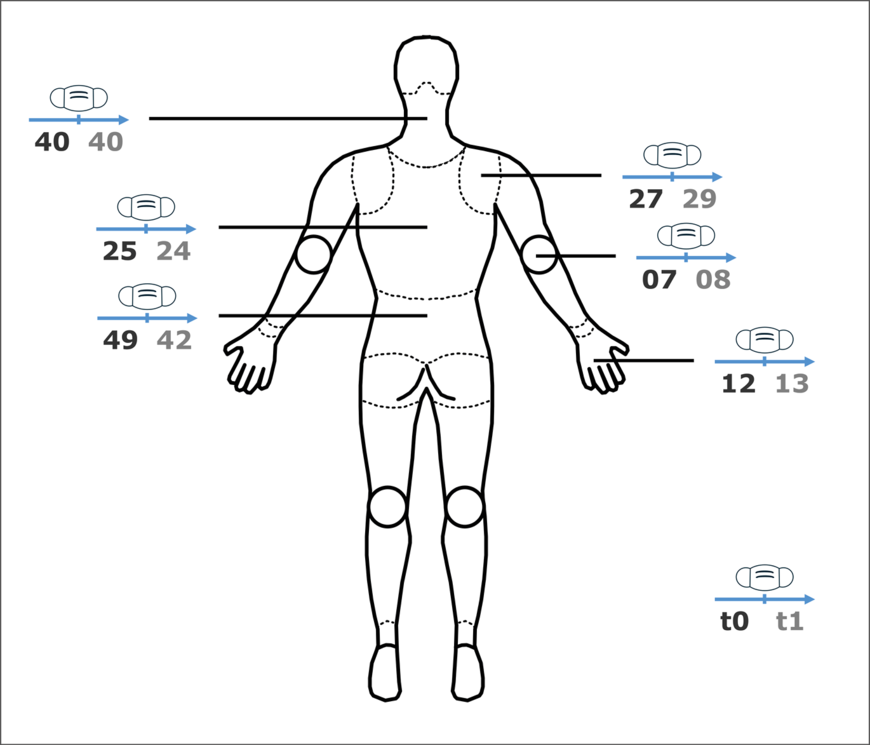

Mehr als jeweils 40 Prozent der Teilnehmenden litten zum Befragungszeitpunkt unter Beschwerden im Nacken und im unteren Rücken, 30 Prozent litten unter Beschwerden in den Schultern und ein Viertel unter Beschwerden im oberen Rücken, während Beschwerden in den oberen Extremitäten deutlich seltener auftraten (Abbildung 2). Die Beschwerden wurden dabei meist als mild oder moderat eingestuft und nur von wenigen Teilnehmenden als starke Beschwerden bewertet (weniger als 8 Prozent).

Auf individueller Ebene kam es sowohl zu neuen Beschwerden als auch zu Veränderungen in der Intensität bereits bestehender Beschwerden. Seit der Pandemie berichteten 15 Prozent der Beschäftigten über neue Beschwerden (am häufigsten im Bereich des Nackens und der Schultern) und 19 Prozent über eine Zunahme der Beschwerden in mindestens einer der untersuchten Körperregionen (am häufigsten im Nacken und im unteren Rücken). Gleichzeitig nahm im Zeitverlauf auf individueller Ebene am häufigsten die Intensität im unteren Rücken ab (20 Prozent).

Risikofaktoren für Muskel-Skelett-Beschwerden

Eine weniger günstige ergonomische Ausstattung des Arbeitsplatzes erhöhte die Wahrscheinlichkeit von Beschwerden in allen Körperregionen, allerdings war der Effekt nur für den oberen Rücken statistisch signifikant. Eine längere Arbeitszeit im Homeoffice war mit einem höheren Risiko für Beschwerden im oberen Rücken, Nacken, in den Schultern und den Händen/Handgelenken assoziiert. Für Beschwerden in den Schultern und im oberen Rücken war dieser Effekt statistisch signifikant. Die Ergebnisse zeigen, dass bereits kurze Arbeitszeiten unter weniger günstigen ergonomischen Bedingungen zu Beschwerden bei den Teilnehmenden führten.

Im Vergleich zu Beschäftigten, die ausschließlich im Büro tätig waren, zeigten Homeoffice-Beschäftigte tendenziell ein höheres Risiko für das Auftreten neuer Beschwerden. Eine längere tägliche Bildschirmarbeitszeit sowie eine unzureichende Ausstattung des Homeoffice-Arbeitsplatzes und insbesondere das Fehlen zusätzlicher technischer Ausstattung (externer Bildschirm, externe Maus und/oder Tastatur) waren für neue Beschwerden im Nacken und oberen Rücken von Bedeutung. Eine suboptimale Bildschirmposition (das heißt, Augen und Oberkante des Bildschirms befinden sich nicht auf gleicher Höhe) war mit einem erhöhten Risiko für eine Verschlimmerung der Beschwerden in allen untersuchten Körperregionen assoziiert. Auch die verstärkte Nutzung von Smartphones für die Bildschirmarbeit anstelle eines ergonomisch eingerichteten Arbeitsplatzes und eine nicht regelmäßige Teilnahme an der arbeitsmedizinischen Angebotsvorsorge waren Risikofaktoren insbesondere für das Auftreten neuer Schmerzen im unteren Rücken. Nur 2 Prozent der Befragten nutzten Touchpads, wobei eine Assoziation mit neuen Schulterbeschwerden festgestellt wurde.

Bekannte persönliche Risikofaktoren für Muskel-Skelett-Beschwerden wie weibliches Geschlecht sowie Angst- und Depressionssymptome wurden bestätigt. Ein höheres Alter war mit Muskel-Skelett-Beschwerden in den Schultern und in den Unterarmen/Ellenbogen assoziiert. Sport und BMI zeigten keinen Einfluss, hingegen erhöhte eine Reduzierung der Aktivität seit der Pandemie das Beschwerderisiko.

Fazit

Die Gestaltung von Arbeitsplätzen im Homeoffice basierend auf den vorhandenen Empfehlungen kann eine ergonomische und gesundheitsfördernde Arbeitsumgebung gewährleisten. Darüber hinaus können geeignete arbeitsmedizinische Vorsorgeangebote dabei helfen, das Risiko von Muskel-Skelett-Beschwerden zu verringern. Eine adäquate ergonomische Ausstattung, kombiniert mit einer sorgfältigen Unterweisung der Beschäftigten, kann zur Prävention von Muskel-Skelett-Beschwerden beitragen und somit die Gesundheit und das Wohlbefinden der Mitarbeitenden langfristig fördern.

Die ausführlichen Ergebnisse können in einer internationalen Publikation nachgelesen werden[4], weitere Publikationen befinden sich in Vorbereitung.