Homeoffice – sicher und gesund oder lieber zurück ins Büro?

Unternehmen und Einrichtungen haben seit der Coronapandemie viele Erfahrungen mit dem Homeoffice gesammelt: mit Blick auf Sicherheit und Gesundheit, aber auch auf wirtschaftliche Abläufe. In den meisten Unternehmen gibt es inzwischen etablierte Ansätze zur hybriden Arbeit.

Eine Befragung von Randstad und dem ifo-Institut 2023[1] bei circa 500 Personalleitungen ergab, dass sechs von zehn Unternehmen mit Büroarbeitsplätzen an durchschnittlich 6,4 Tagen im Monat Homeoffice-Nutzung anbieten. Der Anteil der Beschäftigten, die im Homeoffice arbeiten, liegt seit dem Ende der Coronapandemie relativ stabil bei rund 25 Prozent beziehungsweise laut Mikrozensus des Statistischen Bundesamtes (2024[2]) bei 23,5 Prozent. Die 25- bis 34-Jährigen nutzen diese Möglichkeit am häufigsten. Je größer die Unternehmen sind, desto mehr Zeit dürfen Beschäftigte im Homeoffice arbeiten.

Bei den großen Unternehmen lässt sich insgesamt verzeichnen, dass Beschäftigte wieder weniger im Homeoffice arbeiten dürfen als kurz nach der Coronazeit. So können Führungskräfte bei der Telekom nur noch an einem Tag in der Woche von zu Hause aus arbeiten, Beschäftigte mit Büroarbeitsplätzen maximal an zwei Tagen. Bei Porsche können acht Homeoffice-Tage pro Monat in Anspruch genommen werden, bei Bosch besteht eine Anwesenheitspflicht im Büro von mindestens 60 Prozent der Arbeitszeit. Einen wirklichen Trend hin zu einer kompletten Präsenzpflicht gibt es jedoch nicht. Nur acht Prozent aller Unternehmen bieten laut einer aktuellen Befragung im Rahmen der Konstanzer Homeoffice Studie[3] gar keine Homeoffice-Möglichkeiten an.

Was wünschen sich die Beschäftigten?

Die Konstanzer Homeoffice Studie zeigt, dass sich Beschäftigte (inklusive Führungskräften) im Durchschnitt 2,77 Tage im Homeoffice wünschen. 75 Prozent der Befragten wünschen sich ein hybrides Arbeitsmodell. Das Angebot, im Homeoffice zu arbeiten, stellt somit einen großen Vorteil bei der Personalgewinnung dar. 71 Prozent aller Teilnehmenden gaben an, dass die Möglichkeit, im Homeoffice zu arbeiten, für sie bei der nächsten Stellensuche ein relevantes Kriterium sein wird.

Wie beurteilen Führungskräfte Homeoffice?

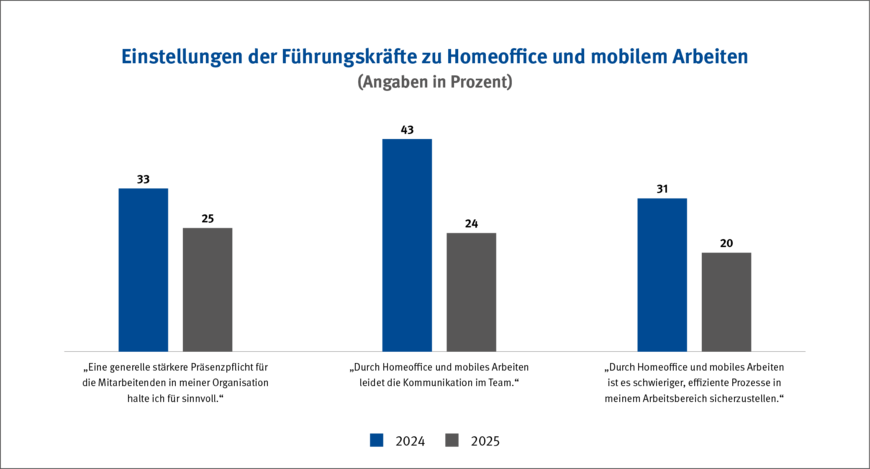

Auch hier bietet die Konstanzer Homeoffice Studie aktuelle Daten. Demnach haben die Vorbehalte gegenüber dem Homeoffice bei Führungskräften nachgelassen. Nur noch 24 Prozent haben Bedenken, dass Information und Kommunikation stark beeinträchtigt werden. Auch die Befürchtung vor geringerer Effizienz ist rückläufig und besteht aktuell nur bei 20 Prozent aller Führungskräfte (Abbildung 1).

Sicherheit und Gesundheit im Homeoffice

Es ist nach wie vor eine große Herausforderung für Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen sowie Beschäftigte, die zeitweilige Arbeit im privaten Umfeld sicher und gesund zu gestalten. Die Politikwerkstatt „Mobile Arbeit“, eine Initiative des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (BMAS) im Rahmen des Programms ARBEIT: SICHER + GESUND beschäftigte sich mit den Herausforderungen und Chancen mobiler Arbeit, insbesondere hybrider Bildschirmarbeit. In dieser Politikwerkstatt, die von September 2022 bis Oktober 2023 stattfand, diskutierten über 100 Expertinnen und Experten verschiedener Fachbereiche und Sozialpartner Fragen zur sicheren und gesunden Beschäftigung bei Bildschirmtätigkeiten außerhalb des Geltungsbereichs der Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV).

In den Werkstattgesprächen wurden Herausforderungen und Lösungen in den vier Themenbereichen „Raum und Fläche“, „Organisation“, „Beschäftigtenperspektive“ sowie „Führung und Unternehmenskultur“ erörtert.

Im Ergebnis der Diskussion stellte sich klar heraus, dass für Sicherheit und Gesundheit eine Ausgewogenheit von Präsenz und mobiler Arbeit anzustreben ist. Hybrides Arbeiten eröffnet wertvolle Möglichkeiten: Es erleichtert die Balance zwischen Berufs- und Privatleben, schafft bessere Teilhabechancen für Menschen mit Behinderungen und kann die Rückkehr nach längerer Arbeitsunfähigkeit wirkungsvoll unterstützen. Hybride Arbeit funktioniert gut, wenn Regelungen über Tarifverträge, Betriebsvereinbarungen oder individuelle Vereinbarungen getroffen werden.[4]

Der Prozess und die Ergebnisse der Politikwerkstatt „Mobile Arbeit“ sind in einem ausführlichen Bericht zusammengefasst.[5]

Zentrale Ansätze: Gefährdungsbeurteilung und Unterweisung

Die Gefährdungsbeurteilung bleibt ein wesentlicher Baustein für die Entwicklung gesunder und sicherer hybrider Arbeitsmodelle. Regelmäßige Unterweisungen sensibilisieren Beschäftigte für mögliche Risiken und selbstverantwortliches Umsetzen notwendiger Gestaltungsmaßnahmen. Auch bei der Arbeit zu Hause gelten das Arbeitszeitgesetz (ArbZG) sowie das Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG).

Bei der Gefährdungsbeurteilung für das Homeoffice sollten die spezifischen Gefährdungen berücksichtigt werden. Dazu zählen insbesondere physische wie auch psychische Aspekte der ergonomischen Arbeitsplatz-, Arbeitsmittel- und Arbeitsumgebungsgestaltung sowie der Arbeitsorganisation. Gegebenenfalls sind im Anschluss an die Beurteilung notwendige Maßnahmen durchzuführen, um die Arbeitsbedingungen zu verbessern und Risiken zu minimieren. Diese müssen in vielen Fällen von den Beschäftigten, mit Unterstützung der Führungskräfte, ausgeführt werden, da sie in ihrem privaten Wohnumfeld erfolgen. Die dafür notwendige Arbeitsgestaltungskompetenz muss durch Unterweisung gefördert werden. Ein gutes Vertrauensverhältnis zwischen Beschäftigten und Führungskräften ist hierbei zentral.

Das BMAS hat im Nachgang der Politikwerkstatt „Mobile Arbeit“ im Juni 2024 Empfehlungen veröffentlicht, um einen Gestaltungsrahmen für gute hybride Bildschirmarbeit zu schaffen und Handlungssicherheit für die betriebliche Praxis zu geben.[6] Die Empfehlungen umfassen sieben Schritte:

- Schritt 1: Begriffe, Anwendungsbereiche und Ziele definieren

- Schritt 2: Geeignete mobile Bildschirmtätigkeiten festlegen

- Schritt 3: Zeitliche Rahmenbedingungen für hybride Bildschirmarbeit festlegen

- Schritt 4: Regelungen zur Aufteilung bzw. Übernahme der entstehenden Kosten treffen

- Schritt 5: Gefährdungsbeurteilung durchführen, Maßnahmen festlegen und umsetzen

- Schritt 6: Beschäftigte informieren und unterweisen

- Schritt 7: Maßnahmen auf Wirksamkeit kontrollieren und ggf. anpassen

Das Ziel der Unterweisung ist, Beschäftigte speziell hinsichtlich ihres Arbeitsplatzes beziehungsweise ihrer Arbeitstätigkeit zu informieren, zu qualifizieren, zu motivieren und anzuweisen, damit sie ihren Arbeitsalltag sicher und gesund gestalten. Dies wirkt sich bestenfalls förderlich auf die Sicherheits- und Gesundheitskompetenz der Beschäftigten aus, die gerade auch für die Arbeit im Homeoffice wichtig ist. Das bedeutet, es sind kognitive Fähigkeiten und Fertigkeiten sowie die Motivation vorhanden, Faktoren zu erkennen, die ein sicheres und gesundes Arbeiten beeinflussen, und entsprechend verantwortungsbewusst zu handeln, um Risiken zu vermindern sowie Sicherheit und Gesundheit zu erhalten und zu fördern.[7]

Die Unterweisung zur Arbeit im Homeoffice sollte insbesondere folgende Aspekte umfassen[8]:

- Gestaltung des Arbeitsplatzes, dazu zählen Arbeitstisch und Arbeitsstuhl sowie das richtige Sitzen beziehungsweise Stehen am Arbeitsplatz

- Gestaltung und Nutzung von Arbeitsmitteln wie Bildschirm, Tastatur, Maus und Headset sowie Anordnung der Arbeitsmittel auf dem Arbeitsplatz und technische Ausstattung beziehungsweise Voraussetzungen

- Gestaltung der Arbeitsumgebung wie Platzbedarf, Beleuchtung und Raumklima

- Gestaltung der Arbeitsorganisation, dazu zählen zum Beispiel Trennung von Arbeit und Privatleben, Arbeitsablauf, Arbeitszeit und Kommunikation

Für die Unterweisung gibt es Handlungshilfen wie die Fachbereich AKTUELL „Unterweisung im Homeoffice“ des DGUV-Sachgebiets Grundlegende Themen der Organisation.[9] Bei der Durchführung der Unterweisung wie auch bei der Beurteilung der Arbeitsbedingungen kann der „Check-up Homeoffice“ des Instituts für Arbeit und Gesundheit der DGUV (IAG) genutzt werden.[10] Dieser ist aber nicht als eigenständiges Instrument für eine Gefährdungsbeurteilung zu betrachten. Der Check-up gibt Hinweise für Beschäftigte und Führungskräfte, wie Arbeit im Homeoffice gesund und sicher gestaltet werden kann, und betrachtet dabei die oben genannten Aspekte. Die Kurzversion des Check-ups bietet einen Überblick, die Langversion enthält zusätzliche Erläuterungen, Tipps zur Gestaltung und weiterführende Links.

Auch die Unterweisung ist vor der Aufnahme der Tätigkeit im Homeoffice durchzuführen und muss regelmäßig beziehungsweise anlassbezogen wiederholt sowie dokumentiert werden. Die Unterweisung kann per Video- oder Telefonkonferenz durchgeführt werden. Wichtig ist, dass die Beschäftigten die Inhalte verstanden haben und gegebenenfalls Rückfragen stellen können. Das Durcharbeiten von schriftlichen oder elektronischen Informationen im Selbststudium reicht nicht aus.

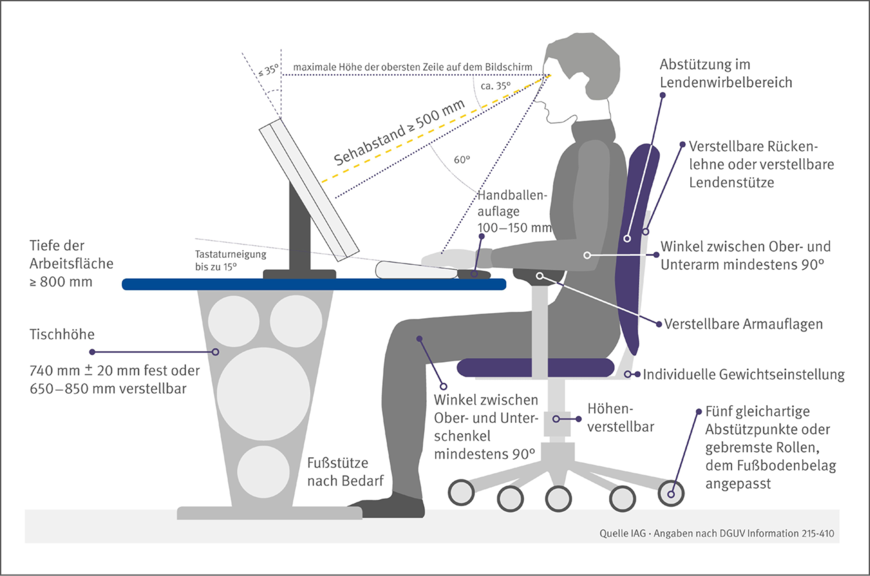

Eine Möglichkeit besteht darin, anhand eines Schaubildes (Abbildung 2), das die Gestaltungsparameter am Bildschirmarbeitsplatz zeigt, zu unterweisen. Per Videokonferenz werden diese Schritt für Schritt erläutert. Die Beschäftigten erkennen, dass am eigenen Arbeitsplatz gegebenenfalls notwendige Maßnahmen zu ergreifen sind, und können die Arbeitsplatzsituation korrigieren. Voraussetzung ist, dass die Beschäftigten zum Zeitpunkt der Unterweisung am Arbeitsplatz im Homeoffice tätig sind.

Hybride Arbeit, Produktivität und Gesundheit

Die aktuelle Konstanzer Homeoffice Studie hat Beschäftigte aus Unternehmen, die die Präsenzpflicht verstärkt haben, mit solchen verglichen, die das nicht getan haben. Die subjektiv von den Beschäftigten erlebte Produktivität bei verstärkter Präsenzpflicht fiel etwas geringer aus als bei nicht verstärkter Präsenzpflicht. Bezüglich der emotionalen Erschöpfung zeigten sich etwas höhere Werte bei verstärkter Präsenzpflicht. Eine Umfrage von forsa im Auftrag der DEKRA bei 1.503 Beschäftigten[11] zeigt Probleme durch folgende Faktoren: Entgrenzung von Berufs- und Privatleben, verlängerte oder untypische Arbeitszeiten (sehr früh oder sehr spät, Vernachlässigung Ruhezeiten), Störungen durch Lärm und Verspannung infolge nicht ergonomischer Arbeitsmittel. Es wurde aber auch ermittelt, dass sich mehr als die Hälfte der Befragten im Homeoffice besser konzentrieren kann.

Fazit

Die hybride Arbeitswelt in Deutschland befindet sich weiterhin in einem dynamischen Wandel. Unternehmen und Beschäftigte sammeln fortlaufend Erfahrungen und stellen sich neuen Herausforderungen. Insgesamt lässt sich schlussfolgern, dass hybride Arbeit und speziell das Angebot von Homeoffice gut etabliert sind und sich bei konsequent sicherer und gesunder Gestaltung positive Effekte auf Gesundheit und Produktivität ergeben. Die DGUV und die Unfallversicherungsträger sowie das BMAS werden diesen Prozess aufmerksam begleiten und prüfen, welche Anpassungen erforderlich sind.