UV-Bestrahlung im Sport in Zeiten des Klimawandels

Alle Lebensbereiche sind vom Klimawandel betroffen – auch der Sport. Das Institut für Arbeitsschutz der DGUV (IFA) hat die UV-Exposition von Fußballschiedsrichtern und -schiedsrichterinnen über mehrere Monate gemessen. Der Artikel erläutert, wie die Gefährdung gemessen wurde und wie sie für die Zukunft beurteilt wird.

Vieles ist schon über die typischen Beschäftigten im Freien berichtet worden: Bauarbeiter, Landwirte, viele verwandte Berufe und welche Auswirkungen der Klimawandel auf diese Berufsgruppen hat. Für manche Branchen sind Maßnahmenpakete vorhanden und befinden sich in der Einführung, bei anderen werden sie gerade entwickelt. Weithin weniger beachtet werden Sportaktivitäten im Freien, seien es die von Sportlerinnen und Sportlern selbst oder von Kampf- und Schiedsgerichten. Die ohnehin hohen UV-Bestrahlungen werden durch die Auswirkungen des Klimawandels weiter steigen.

UV-Bestrahlung im Freien

Am Tag ist man bei allen Aktivitäten im Freien UV-Strahlung mehr oder weniger ausgesetzt.

Man kann sich der UV-Strahlung nicht gänzlich entziehen und sollte dies auch nicht tun. Exposition gegenüber UV-Strahlung hat auch positive Effekte wie die Produktion von Prävitamin D3. Die Rolle der UV-Strahlung bei Krebsarten außer Hautkrebs wird in der Fachliteratur sehr kontrovers diskutiert. Während es Evidenz dafür gibt, dass UV-Strahlung bei einigen Krebsarten protektiv wirken kann, werden andere Krebsarten gefördert beziehungsweise die Wirkung des Immunsystems wird behindert. Wissenschaftlich gesichert ist, dass wir UV-Strahlung brauchen, jedoch wie viel, das ist noch unklar – und wird letztendlich von unseren individuellen Faktoren abhängen. Ebenso wissenschaftlich gesichert ist, dass ein Zuviel an UV-Strahlung zu weißem Hautkrebs führen kann, insbesondere der UV-B-Anteil der Strahlung. Der UV-A-Anteil hat auch kanzerogenes Potenzial, allerdings ein um Größenordnungen geringeres. Seit dem Jahr 2015 können Entitäten des Hautkrebses unter bestimmten Voraussetzungen als Berufskrankheit (BK) Nr. 5103 anerkannt werden. Sowohl im medizinischen als auch im arbeitstechnischen Sektor ist schon sehr viel Erfahrung im Umgang mit der BK-Nr. 5103 gesammelt worden.

Die Auswirkungen einer zu hohen Exposition gegenüber UV-Strahlung sind Beschäftigten bislang nur wenig bekannt – oder besser gesagt, zu wenig bewusst. Hinzu kommt, dass auch im Wissen um die Gefährdung nur ein Bruchteil der Beschäftigten Schutzmaßnahmen nutzt. Schon Aufenthalte von zehn bis 15 Minuten in der Sommersonne können bei entsprechend hellem Hauttyp zu einem Sonnenbrand führen. Um langfristige Schäden der Haut wie Hautkrebs hervorzurufen, ist keine Bestrahlung bis zur Sonnenbranddosis notwendig. Der Schaden wird schon deutlich früher erreicht.

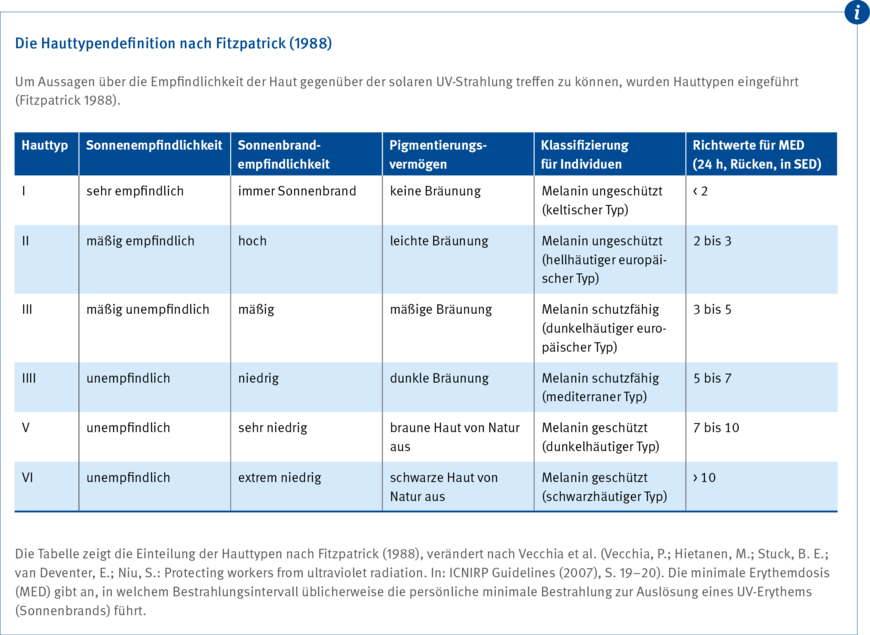

Die Haut ist nach Fitzpatrick (1988)[1] in verschiedene Lichttypen eingeteilt (siehe Infobox 1). Hauttyp I stellt dabei den vulnerabelsten Typ dar (rote Haare, helle Haut, bräunt nie), der schon in einer Größenordnung von 1 SED (SED, Standarderythemdosis, 1 SED entspricht 100 J/m² erythemgewichteter Bestrahlungsstärke) einen Sonnenbrand bekommt. In Deutschland kommen die Hauttypen II und III am häufigsten vor. Über den Daumen gepeilt kann man sagen, dass diese etwa 2,5 bis 3 SED Bestrahlung bis zum Auslösen eines Sonnenbrandes tolerieren können. Die Hauttypendefinition reicht bis Hauttyp VI (schwarze Haut, schwarze Haare), bei dem mehr als 10 SED zur Auslösung eines Sonnenbrandes führen können – was in Deutschland praktisch nicht vorkommt.

Der Klimawandel

Im Kern ist mit dem Klimawandel die durch den Menschen verursachte globale Erwärmung gemeint, die sich in einem Anstieg der Durchschnittstemperatur der erdnahen Atmosphäre und der Meere manifestiert. Es stimmt, dass sich dies in der erdgeschichtlichen Vergangenheit oft schon zugetragen hat, jedoch auf deutlich größeren Zeitskalen und nicht immer mit großem Temperaturanstieg. Wenn sich das menschliche Verhalten nicht ändert, ist ein noch nie da gewesener Temperaturanstieg wahrscheinlich.[2]

Die geologischen und atmosphärenphysikalischen Zusammenhänge auf unserem Heimatplaneten sind äußerst komplex und nicht bis in alle Details verstanden. Sicher ist aber, dass ein einzelner Effekt eine Reihe anderer Effekte triggert. Am Beispiel der Ozonschicht sei das verdeutlicht: Die Abnahme der Ozonschicht führt nicht nur zur Zunahme der UV-Bestrahlung, die uns allen bewusst ist, sondern auch zu einer Änderung in der Temperaturverteilung der Atmosphäre. Die obere Atmosphäre kühlt sich stark ab, durch den größer werdenden Temperaturunterschied entstehen deutlich stärkere Winde, die wiederum zu einer erhöhten Durchmischung der Meere führen. Dadurch gelangt in der Folge kohlendioxidreiches Tiefenwasser an die Oberfläche, das ausgast und zu einer weiteren Verstärkung und Beschleunigung des Treibhauseffektes führt.

Durch die übermäßige Abnahme der Ozonschicht infolge der Einflüsse des Menschen kommt es zu einer Verschiebung der UV-B-Kante (der Wellenlängenbereich, bei dem die Erdatmosphäre durchlässig wird) in den kürzerwelligen Bereich, gleichbedeutend mit einer Zunahme der kanzerogenen UV-B-Bestrahlungsstärke. Eine dauerhafte Schädigung der Ozonschicht, deren mögliche Regeneration Dekaden dauern wird, führt auch zu einer dauerhaften Erhöhung der Bestrahlungsstärke über das gesamte Jahr.

Durch die globale Erwärmung ändern sich auch die für Länder bekannten Bewölkungslagen, für Deutschland wird eine Abnahme der Bewölkungsrate prognostiziert. Das bedeutet, dass sich die Zahl klarer Sonnentage erhöhen wird, was sich tendenziell auch schon jetzt in den Daten des Deutschen Wetterdienstes (DWD) zeigt. Damit erhöht sich die UV-Bestrahlung der Haut, verbunden mit erhöhtem Hautkrebsrisiko. Hinzu kommt, dass sich Menschen bei früher und später im Jahr höheren Temperaturen vermehrt im Freien aufhalten und damit weiterer erhöhter UV-Bestrahlung ausgesetzt sind.

Sport- und Schiedsgerichte

Sportliche Aktivitäten im Freien sind meist mit hoher UV-Exposition verbunden. Viele der Aktivitäten werden hauptsächlich bei gutem Wetter ausgeführt, zudem finden insbesondere Ballspiele oft auf großen, freien Flächen ohne natürliche Verschattung in verhältnismäßig kurzer Kleidung ohne UV-Schutzcremes statt. Neben den Sportlerinnen und Sportlern sind oft auch Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter mit auf dem Feld (beispielsweise beim Fußball). Dies eröffnet vor allem für die Messung und die Beurteilung der Gefährdung große Chancen.

Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter sind selbst nur mittelbar an der Ausübung der Zweikampfkomponente des Sports beteiligt, ihr Expositionsmuster entspricht aber dem der Spielerinnen und Spieler. Daher tragen die Erkenntnisse über Sport- und Schiedsgerichte weiter als nur innerhalb der eigenen Klientel.

Sport- und Schiedsgerichte als solche bestehen aber nicht ausschließlich aus Personen, die mit hoher Bewegung über Sportplätze unterwegs sind. Vielerorts findet die Spielleitung von einem festen Platz aus statt (Tennis, Beachvolleyball und andere). Entscheidend sind oft Platz- oder Spielfeldgröße und Komplexität der auszuführenden Aufgabe. Dadurch ergeben sich mit Blick auf Präventionsmaßnahmen völlig unterschiedliche Ansätze, die sich auf andere am Sport Beteiligte übertragen lassen.

Exposition im Sport

Für Langzeitmessungen hat das Institut für Arbeitsschutz der DGUV (IFA) Fußballschiedsrichter und -schiedsrichterinnen über mehrere Monate mit Dosimetern ausgestattet, da aufgrund der Expositionssituation mit hoher Bestrahlung zu rechnen war. Bislang gab es nur eine relativ begrenzte Studie aus dem Jahr 2007 für die Aktivität „Fußball spielen“.[3] Bei dieser Studie wurden Schulkindern in Australien Dosimeter im Gesicht angebracht und sie mussten eine Stunde lang Basketball und Fußball spielen. Dies führte zu einer auf unseren Breitengrad umgerechneten durchschnittlichen UV-Exposition von 40 J/m² bis 56 J/m², dies entspricht 0,4 bis 0,56 SED erythemgewichteter Bestrahlung.

„Fußball“ wurde stellvertretend für viele Sportarten gewählt, weil es sich um eine Ballsportart handelt, die weitverbreitet ist und im weiteren Sinne auch als Symbol für andere Ballsportarten verwendet werden kann. Außerdem wird diese Aktivität das ganze Jahr über ausgeübt. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) wurde gebeten, bei der Rekrutierung von Teilnehmerinnen und Teilnehmern zu unterstützen. Nach den Regeln der FIFA (Fédération Internationale de Football Association) und des DFB gibt es strenge Vorschriften für Gegenstände, die beim Training oder bei Spielen am Körper getragen werden dürfen – insbesondere in den Profiligen, bei denen finanzielle Hintergründe mit Werbung und Ähnlichem berücksichtigt werden müssen. Daher war es aus Gründen der Verletzungsgefahr nicht möglich, die Spielerinnen und Spieler selbst mit Dosimetern auszustatten.

Für Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter sowie Trainerinnen und Trainer der Amateurligen sind neben den offiziellen Regelungen des DFB auch Bestimmungen der Regionalverbände oder Fußballverbände maßgebend. Diese beiden Gruppen wurden daher in Absprache mit dem Fußballverband Mittelrhein (FVM) gebeten, die Dosimeter während der Spiele oder Trainings zu tragen. Vor allem die Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter bewegen sich auf dem Spielfeld genauso wie die Spielerinnen und Spieler. Das Bewegungsmuster ist auch mit dem von Trainerinnen und Trainern während des Trainings vergleichbar. Zusätzlich zu den Spielen im Ligabetrieb konnten Messungen während einiger besonderer Veranstaltungen wie Turnieren durchgeführt werden, bei denen mehrere kurze Spiele an einem Tag stattfanden. Die Messungen erfolgten in den Jahren 2018 und 2019 jeweils von Mai bis Oktober und wurden bereits international veröffentlicht.[4]

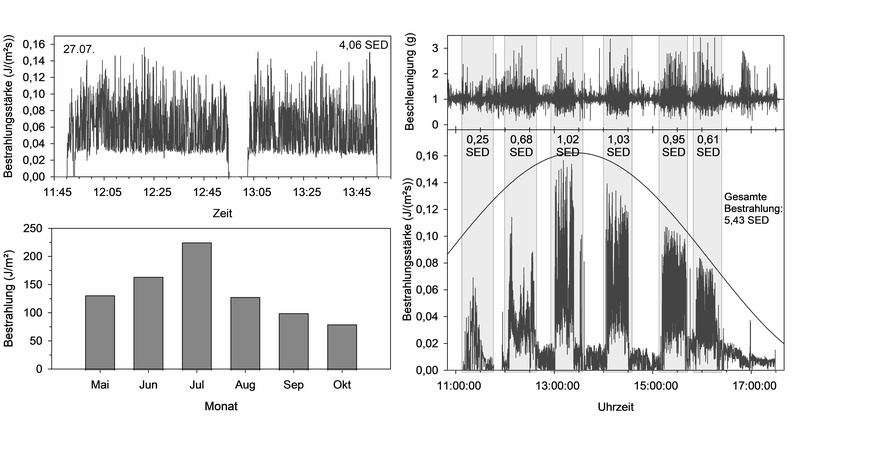

Messungen dieser Art werden idealerweise über mehrere Monate hinweg durchgeführt. Insgesamt sammelten die 33 freiwillig teilnehmenden Fußballschiedsrichterinnen und -schiedsrichter 35.372 Messminuten an 237 Messtagen. Abbildung 1 zeigt links die UV-Belastung bei einem Fußballspiel im Monat Juli. Dargestellt sind die beiden Halbzeiten (erste Halbzeit mit vorgeschalteter Platz- und Passkontrolle) mit einer Pause, die wahrscheinlich in der Kabine verbracht wurde, denn dort ist keine Exposition zu beobachten. Dieses Verhalten ist bei den meisten Messungen zum „Fußballspielen“ zu beobachten. Der Verlauf der Messwerte gibt detailliert Auskunft über die persönliche UV-Exposition während eines Fußballspiels. Berücksichtigt man gleichzeitig erfasste Bewegungsdaten, so lässt sich eine klare Unterscheidung zwischen aktiven und ruhenden (Pausen-)Phasen erkennen (Ruhephasen sind an Werten von |a| um 1 zu erkennen). Die höchste UV-Exposition (406 J/m2, das heißt 4,06 SED; 1 SED entspricht 100 J/m² erythemgewichteter Bestrahlungsstärke) wurde während eines Fußballspiels gemessen, das im Juli am frühen Nachmittag stattfand.

Abbildung 1 zeigt rechts das Beispiel eines Messtages, an dem eine Person mehrere kurze Spiele hintereinander durchgeführt hat. Es ist zu erkennen, dass die Einstrahlung während der einzelnen Spiele dem Verlauf der Sonne und den theoretisch zu erwartenden Tageswerten folgt und schließlich um die Mittagszeit ihren Höhepunkt erreicht. Auch die einzelnen Expositionsdosen steigen an, von 0,25 SED um 11:15 Uhr auf etwa 1 SED um 14 Uhr. Die gesamte Tagesdosis beträgt etwa 5,5 SED. In diesem Fall wurden die Ruhezeiten nicht in geschlossenen Räumen verbracht, sondern vermutlich in einem schattigen Bereich oder unter einem Pavillon – üblich auch bei Jugendturnieren. Die Exposition während dieser Ruhe-/Wartezeiten beträgt insgesamt 0,9 SED, also auch beinahe eine Sonnenbranddosis für den sehr vulnerablen Hauttyp I.

Für den Freizeitbereich ist der Schönwettereffekt als wahrscheinlich einer der wichtigsten Faktoren zu nennen: Während in der Arbeitswelt Menschen, die im Freien arbeiten, nur selten die Möglichkeit haben, die Exposition im Freien zu beeinflussen, ist festzustellen, dass sich die Menschen in der Freizeit bei gutem Wetter lieber im Freien aufhalten. Daher liegt die Exposition in der Freizeit im Durchschnitt höher als erwartet.

Es ist offensichtlich, dass Sport- und Schiedsgerichte auch bei kurzen Expositionszeiten hohe UV-Bestrahlungswerte erreichen können. Da in der Regel mit kurzer Kleidung und oft ohne Kopfbedeckung gespielt wird, kann die kumulative Wirkung auf das Hautkrebsrisiko erheblich sein. Jeder der gezeigten Expositionswerte ist laut Fitzpatrick (1988) insbesondere bei hellen Hauttypen in der Lage, einen Sonnenbrand auszulösen.

Diese Erkenntnisse lassen sich auf viele sportliche Aktivitäten übertragen, die im Freien stattfinden. Es sind Freizeitaktivitäten, die man gern bei gutem Wetter ausführt. Professionelle sportliche Aktivitäten (als Beruf) werden typischerweise auch dann ausgeübt, wenn viele andere Menschen Freizeit haben und zuschauen können. All dies führt dazu, dass sich diese Aktivitäten auf Sommer und Hochsommer fokussieren.

Veränderungen in der Exposition durch den Klimawandel

Vor allem im Sommer wird ein hautgefährdendes Bestrahlungsniveau sehr schnell erreicht, insbesondere wenn man sich während der Zeit der höchsten Exposition von 11 bis 15 Uhr im Freien aufhält.

Der Klimawandel wird in direkter oder indirekter Weise Einfluss auf die UV-Exposition von Menschen haben, wie zuvor beschrieben. Eine Anpassung in allen Lebensbereichen – auch in der Freizeit und dem Sport – ist unausweichlich. Durch die übermäßige Abnahme der Ozonschicht bedingt durch Einflüsse des Menschen kommt es zu einer deutlichen Zunahme der kanzerogenen UV-B-Bestrahlungsstärke während der sportlichen Aktivitäten.

Schon jetzt ist gerade im Frühjahr ein besonderer Effekt zu beobachten. Wenn es etwas wärmer wird und die erste Sonnenstrahlung den Frühling ankündigt, halten sich Menschen besonders gern im Freien auf und setzen sich direkt der Sonnenstrahlung aus. Dies ist für die Haut, die leicht aufgehellt aus dem Winter kommt und ungeschützt ist, eine überproportionale Belastung. Dieser Effekt verschärft sich durch den Klimawandel, denn es werden mehr Sonnentage und mehr warme Tage an sich erwartet. Weiterhin unterliegt die Ozonschicht typischen jahreszeitlichen Schwankungen des atmosphärischen Ozongehalts, der auch zu einer kurzzeitigen Erhöhung der UV-Bestrahlungsstärke führt (sogenannte „Low Ozone Events“). Diese Low Ozone Events entstehen aufgrund atmosphärischer Dynamik besonders im Frühjahr und können wenige Tage andauern. Der Klimawandel führt dazu, dass die Anzahl und die Dauer dieser Events zunehmen werden. Das IFA konnte ein solches Event messtechnisch erfassen. Die Zunahme der UV-Bestrahlung während solcher Events betrug 20 Prozent und damit auch entsprechend die Belastung der Haut.[5]

Präventionsmaßnahmen für die Zukunft

Präventionsmaßnahmen müssen mit den Sportverbänden besprochen werden. Die Verwendung von angepasster Kleidung oder von Sonnenschutzmitteln, die für den Arbeitsplatz geeignet und für stark schwitzende Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer getestet sind, stellen einen guten Startpunkt für den Test von Maßnahmen dar. Zu diesem Zweck wird im IFA unter anderem ein Prüfgrundsatz entwickelt, der auf die Prüfung von anwendungsbezogenen Kriterien von Sonnenschutzmitteln (Sonnencreme) abzielt.[6] Diese Kriterien haben, anders als die zulassungsrelevanten Kriterien wie der Schutzfaktor oder der UV-A-Schutz, einen Fokus auf Produkteigenschaften, die die Nutzung im beruflichen Bereich bislang erschwert oder verhindert haben. Dazu gehört unter anderem eine starke Staub- und Schmutzanhaftung an den auf der Haut verbleibenden Produktresten, die zu einer reduzierten Griffigkeit führen kann, sodass Werkzeuge nicht mehr sicher in der Hand gehalten werden können. Es muss daher sichergestellt werden, dass durch die Nutzung von Sonnenschutzmitteln, aber auch aller darüber hinaus zu ergreifenden Schutzmaßnahmen keine Gefährdung für die Beschäftigten entsteht.

Das IFA unterstützt die Unfallversicherungsträger bei der Evaluierung von Schutzmaßnahmen und ist bestrebt, bei Weiter- und Neuentwicklungen beratend tätig zu sein. Ziel muss es sein, dass Schutzmaßnahmen ohne Aufwand und störenden Einfluss verwendbar beziehungsweise tragbar sind.

Klimawandel ist, wie beschrieben, insbesondere ein Problem steigender Temperaturen. Dies führt dazu, dass auch beim Sport Körper schneller erhitzen oder überhitzen. In der Folge sollten technische und verhaltenspräventive Maßnahmen eingeführt werden. Technische Maßnahmen können dort womöglich eine Beschattung sein oder eine Begrünung, um das lokale Klima zu verbessern. Verhaltenspräventive Maßnahmen sollten längere oder vermehrte Pausen beinhalten, wie es beim Fußball zum Teil schon praktiziert wird. Organisatorisch ist eine Optimierung hinsichtlich der grundsätzlichen Durchführungszeiten ratsam. Gerade im Jugendbereich sind Turniere oftmals so aufgebaut, dass verschiedene Altersklassen aufeinander folgen. Es ist auch eine Lehre aus den Messungen bei Schiedsrichterinnen und Schiedsrichtern, dass die Exposition bei den diversen Sportarten im Freien um die Mittagszeit sehr hoch sein kann. Daher sollten gerade Sportveranstaltungen mit Kindern möglichst nicht in der Zeit von 11 Uhr bis 15 Uhr stattfinden, da Kinder eine wesentlich empfindlichere Haut haben als Erwachsene und dementsprechend langfristige Folgen angelegt werden können.

Auswahl von Schutzmaßnahmen

Die grundlegende Forderung, dass Schutzmaßnahmen gegenüber verschiedenen Gefährdungen einander nicht entgegenstehen dürfen, muss beachtet werden. Gegen UV-Strahlung hilft körperbedeckende (atmungsaktive) Kleidung; um mit Hitze klarzukommen, sollte man eher kurze Kleidung tragen. Hitze und UV-Bestrahlung werden oftmals sachlich vermischt. Beide Effekte entstammen zwar dem elektromagnetischen Spektrum, allerdings völlig unterschiedlichen Wellenlängenbereichen.

Ähnlich wie in anderen Präventionsbereichen ist es sinnvoll, zwischen bewegten und statischen Sport- und Schiedsgerichten zu unterscheiden. Sportarten wie Tennis, (Beach-)Volleyball oder der Skisport werden von Schiedsrichterinnen und Schiedsrichtern aus festen Positionen geleitet. Dabei ist es vergleichsweise einfach, mit technischen Maßnahmen ein hohes Maß an Schutz vor UV-Exposition zu erreichen. Sonnenplanen, Sonnenschirme, Sonnensegel oder fest installierte Überdachungen und Unterstände helfen bereits in großem Maße dabei, deutlich mehr als 50 Prozent der UV-Exposition zu reduzieren.

Auch Sporttreibende der Sport- und Schiedsgerichte müssen im Rahmen ihrer Ausbildung hinsichtlich der Gesundheitsgefahren durch Umwelteinflüsse geschult werden. Eine solche Schulung sollte insbesondere die Verwendung von Schutzmaßnahmen beinhalten. Dabei kann auch hinsichtlich des Hautkrebsrisikos auf das Hautkrebsscreening hingewiesen werden, das ab dem 35. Lebensjahr durch die gesetzlichen Krankenkassen angeboten wird.

Gerade für Pausen oder längere Unterbrechungen sollten Unterstellmöglichkeiten zur Verfügung stehen. Vor allem bei Turnieren kommt dies zum Tragen, da diese oft im Sommer stattfinden und dann zudem um den Sonnenhöchststand. Besonderes Augenmerk sollte dabei auf eine gute Be-/Durchlüftung beispielsweise von Zelten gelegt werden, um einen Hitzestau zu vermeiden.

Es bleibt noch viel zu tun, allerdings sind die Gefährdungen, die zu erwartenden Auswirkungen und die Schutzmaßnahmen bekannt. Der Wille, proaktiv zu handeln, darf in den Schutzmaßnahmenkatalogen nicht fehlen.