Einsatzmöglichkeiten der pädagogischen Gefährdungsbeurteilung im Schulsport

Die Einsatzmöglichkeiten der pädagogischen Gefährdungsbeurteilung bei sportlichen Aktivitäten sind vielfältig: Vom klassischen Geräteturnunterricht über außerunterrichtliche Ballsportangebote bis hin zu Ausflügen in die Kletterhalle – Lehrkräfte können mit diesem Werkzeug die Unfall- und Verletzungsrisiken minimieren und die Qualität ihrer Angebote verbessern.

Ziel der pädagogischen Gefährdungsbeurteilung in Schulen ist es, Schulleitungen eine rechtssichere Beurteilungsgrundlage für die Genehmigung von schulischen Veranstaltungen über den regulären Unterricht hinaus zu liefern und die verantwortlichen Personen in ihrer Handlungssicherheit zu stärken.

Um die Sicherheit und Gesundheit der Lernenden in schulischen Veranstaltungen zu gewährleisten, ist die Organisation der Aufsichtsführung neben der planvollen und methodisch-didaktischen Aufbereitung der Aktivitäten eine zentrale Aufgabe, nicht zuletzt, um den dienstlichen Sorgfaltspflichten nachzukommen. Der größte Nutzen der pädagogischen Gefährdungsbeurteilung liegt in ihrer systematischen Vorgehensweise, um die gesetzliche Pflicht der Schule zur Aufsichtsführung zu erfüllen. Die pädagogische Gefährdungsbeurteilung liefert hierbei unterschiedliche Vorteile für verschiedene schulische Akteure wie die Schulleitung, Lehrkräfte sowie schulische Koordinatorinnen und Koordinatoren.

Im Arbeitsschutz wird die Gewährleistung von Sicherheit und Gesundheit grundsätzlich durch eine systematische Beurteilung der Gefährdungen und die Ableitung von notwendigen Schutzmaßnahmen erreicht. Die pädagogische Gefährdungsbeurteilung unterstützt dabei die planmäßige Vorbereitung unterrichtlicher und außerunterrichtlicher Aktivitäten und reduziert durch das Ableiten von technischen, organisatorischen und/oder personellen Maßnahmen die Risiken für die Sicherheit und Gesundheit auf ein angemessenes Maß. Weitere Hinweise bietet die DGUV Information 202-122 „Handlungshilfe zur pädagogischen Gefährdungsbeurteilung in Schulen“ (siehe Literatur).

Einsatzmöglichkeiten bei schulischen Aktivitäten

Das Angebot an unterrichtlichen und außerunterrichtlichen Aktivitäten an Schulen ist vielfältig und umfangreich. Nicht zuletzt durch den Ausbau der Ganztagsbetreuung steigt die Vielfalt der Angebote und der unterschiedlichen Betreuungskräfte an den Schulen. Insbesondere Abweichungen von der Routine wie zum Beispiel erstmalig durchgeführte Projekte, außergewöhnliche Lernorte, neues Personal und auch risikobehaftete Aktivitäten erfordern in der Vorbereitung, Organisation und Umsetzung sorgfältige und vorausschauende Überlegungen zur Sicherheit und Gesundheit aller Beteiligten. Dies betrifft sowohl die schulische Gesamtorganisation als auch die konkrete Umsetzung im unterrichtlichen und außerunterrichtlichen Kontext.

Lehrkräfte sind es gewohnt, Aspekte der Sicherheit, Gesundheit und Aufsicht bei der Unterrichtsplanung und -gestaltung in ihren methodisch-didaktischen Überlegungen zu berücksichtigen. Um rechtssicher zu agieren beziehungsweise um nachweisen zu können, dass die Belange zur Unfallverhütung berücksichtigt wurden, bietet sich die Durchführung einer pädagogischen Gefährdungsbeurteilung an. Diese kann im Rahmen der täglichen Unterrichtsvorbereitung erfolgen. Hierfür müssen mögliche Gefährdungen im Verlauf des geplanten Unterrichtsvorhabens eingeschätzt und beurteilt werden. Anschließend werden wirksame Maßnahmen abgeleitet, um die Gefährdungen zu minimieren und Maßnahmen zu deren Vermeidung zu ergänzen.

Besonderheit bei schulsportlichen Aktivitäten

Wenn Schülerinnen und Schüler sich bewegen, neue Sportarten ausprobieren, ungewohnte Bewegungsabläufe üben oder im Wettkampf gegeneinander spielen, kommen sie immer wieder an ihre körperlichen Grenzen. Dies ist eine Besonderheit von schulsportlichen Aktivitäten und macht diese attraktiv sowie abwechslungsreich. Diese Besonderheit birgt jedoch auch ein erhöhtes Risiko für Unfälle im Gegensatz zu anderen Schulfächern oder nicht sportlichen Aktivitäten. Die Unfallzahlen der gesetzlichen Unfallversicherung belegen das. Ein Drittel der gemeldeten Unfälle in allgemeinbildenden Schulen ereignet sich bei Bewegung, Spiel und Sport. Aus diesem Grund sind Verantwortliche und Lehrkräfte bei unterrichtlichen und außerunterrichtlichen sportlichen Aktivitäten besonders gefordert, den Unterricht oder das geplante Vorhaben nicht nur methodisch-didaktisch zu planen, sondern auch mögliche Gefährdungen zu berücksichtigen und geeignete präventive Maßnahmen abzuleiten. Orientiert an der Gefährdungsbeurteilung aus dem staatlichen Arbeitsschutzrecht, geht die pädagogische Gefährdungsbeurteilung in drei Schritten vor (Abbildung 1):

- Erkennen

- Bewerten

- Handeln und Fortschreiben

Im Nachfolgenden werden die Schritte anhand des Beispiels „Schwimmunterricht in der Grundschule“ beschrieben (siehe DGUV Information 202-107 „Schwimmen – Lehren und Lernen in der Grundschule“).

Erkennen

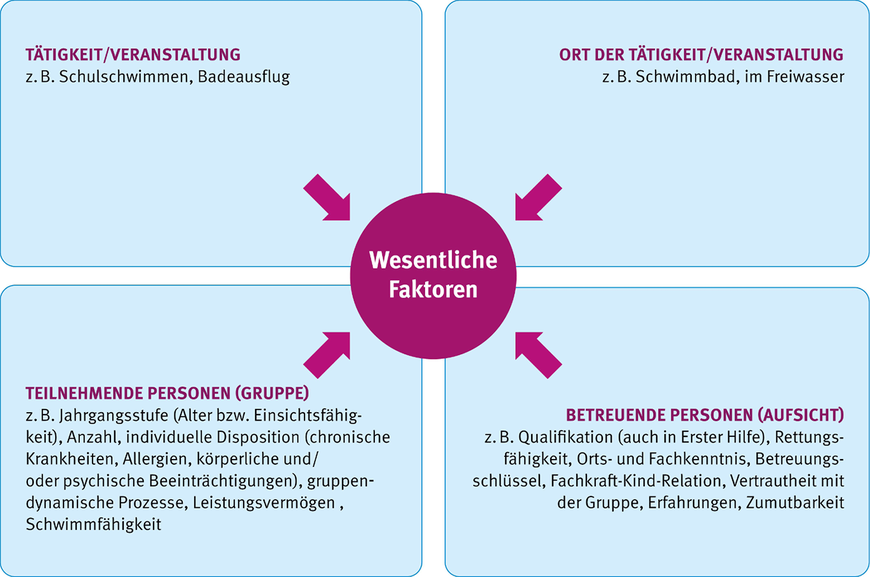

Welche Gefährdungen sind vorhanden? In einem ersten Schritt muss geprüft werden, welche Gefährdungen im Einzelfall vorhanden sind beziehungsweise auftreten können. Hierfür ist es wichtig, die geplante sportliche Aktivität, den Ort der Aktivität, die teilnehmenden Personen und die betreuenden Personen in den Blick zu nehmen. Das Zusammenspiel dieser wesentlichen Faktoren ergibt in der Regel die vorliegenden Gefährdungen und ist handlungsleitend für die weiteren Schritte (Abbildung 2).

Hierfür ein Beispiel: Ein optimal gestalteter Fußboden in der Schwimmhalle stellt keine Unfallgefahr dar. Wird der Boden jedoch nass, was in Schwimmhallen regelmäßig der Fall ist, kann dies für Schülerinnen und Schüler, die darüberlaufen, eine potenzielle Gefährdung darstellen.

Bewerten

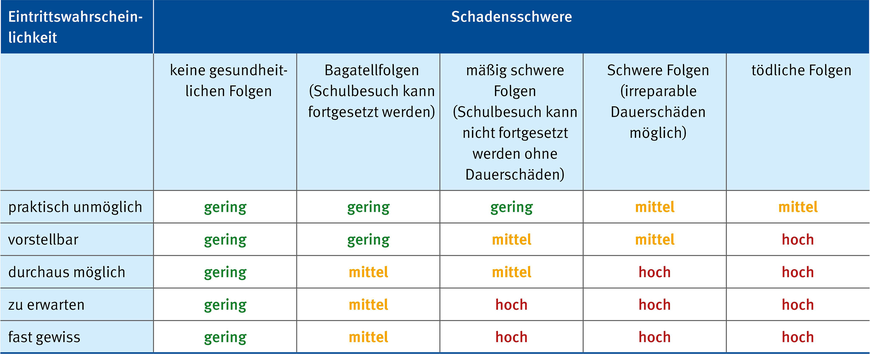

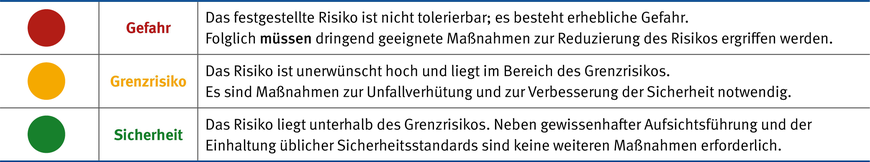

Wie groß sind die Risiken und welche Verletzungen können entstehen? Das bloße Vorhandensein einer Gefährdung führt nicht zwangsläufig zu einem Unfall oder dem Verzicht auf ein geplantes Unterrichtsvorhaben. Um zu einer realistischen Risikobewertung zu gelangen, muss das tatsächlich vorhandene Risiko für die Schülerin oder den Schüler in der jeweiligen Situation beurteilt werden. Dies liegt bei schulischen Veranstaltungen in der Verantwortung der Schulleitung beziehungsweise der betreuenden Person. Ein Unfallrisiko wird in der Regel als Produkt einer denkbaren Eintrittswahrscheinlichkeit im Zusammenhang mit einer denkbaren Schadensschwere definiert. Mithilfe dieser beiden Faktoren gelingt es, ein Risiko in einem beliebigen Handlungsfeld abzuschätzen. Für die Risikobeurteilung können die Tabellen 1 und 2 genutzt werden.

Handeln und Fortschreiben

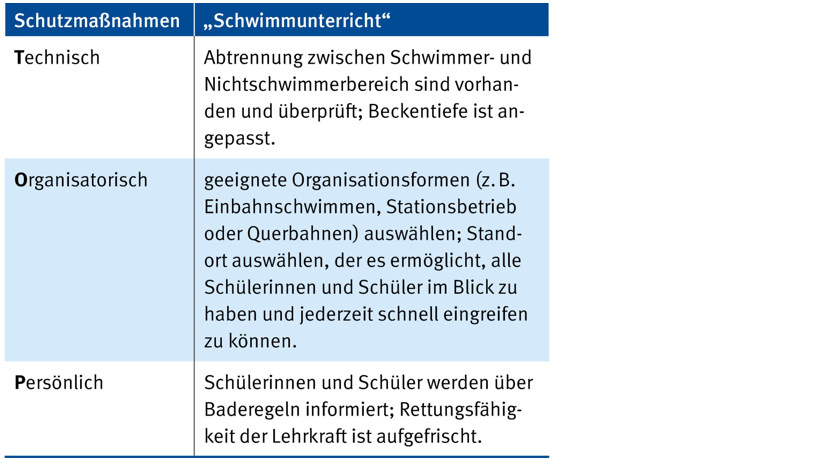

Geeignete Maßnahmen umsetzen und weiterentwickeln! Zur Vermeidung unzulässiger, nicht verantwortbarer Risiken müssen im Einzelfall technische, organisatorische und/oder personelle Schutzmaßnahmen ergriffen werden. Grundsätzlich gilt: Gefahren müssen immer an der Quelle beseitigt werden. Darum wird empfohlen, das „TOP-Prinzip“ als Maßnahmenhierarchie zu verwenden. Es definiert die Reihenfolge der anzuwendenden Maßnahmen (Tabelle 3).

Sind die Maßnahmen ausgewählt, müssen sie sich in der Praxis bewähren. Wird festgestellt, dass Maßnahmen ihr Ziel nicht erreichen, muss schnellstmöglich nachgesteuert werden. Dies gilt auch, wenn es Veränderungen bei den wesentlichen Faktoren (Tätigkeit, Ort, Gruppe, Aufsicht) gibt. Unfälle oder Änderungen bei den Vorschriften sind ebenfalls Anlass zur Fortschreibung der pädagogischen Gefährdungsbeurteilung. Zu einer pädagogischen Gefährdungsbeurteilung gehört es auch, die identifizierten Gefährdungen und Risiken, vor allem aber die Schutzziele und Maßnahmen zu dokumentieren. Eine solche Dokumentation, die formlos sein kann, erleichtert die nachfolgende Unterrichtsplanung und fördert die Unterrichtsentwicklung. Sie dient darüber hinaus der Absicherung der Lehrkräfte gegen juristische Konsequenzen im Falle eines Unfalls. Unabhängig von der pädagogischen Gefährdungsbeurteilung hat sich die Schwimmlehrkraft vor jeder Unterrichtsstunde von der Gesundheit und der psychischen Disposition der Schülerinnen und Schüler sowie von der Sicherheit der Schwimmstätte und der Geräte, die im Rahmen des Unterrichts eingesetzt werden sollen, zu überzeugen und erforderlichenfalls ad hoc weitere präventive Maßnahmen zu ergreifen.

Musterformular und Beispiele

Ein Musterformular zur Durchführung der pädagogischen Gefährdungsbeurteilung, das an die schulspezifischen Vorgaben angepasst werden kann, sowie ein konkretes Beispiel für eine Fußball-AG im Ganztagsangebot sind in der DGUV Information 202-122 „Handlungshilfe zur pädagogischen Gefährdungsbeurteilung in Schulen“ enthalten.

Literatur

DGUV Information 202-107 „Schwimmen Lehren und Lernen in der Grundschule“, https://publikationen.dguv.de/DguvWebcode/index/query/p202107 (abgerufen am 21.05.2025).

DGUV Information 202-122 „Handlungshilfe zur pädagogischen Gefährdungsbeurteilung in Schulen“, https://publikationen.dguv.de/DguvWebcode/index/query/p202122 (abgerufen am 21.05.2025).

Nohl, J.; Thiemecke, H.: „Systematik zur Durchführung von Gefährdungsanalysen“, Teil I und II, Schriftenreihe der Bundesanstalt für Arbeitsschutz, Fb Nr. 536 und Fb Nr. 542, Dortmund 1988, https://www.baua.de/DE/Angebote/Publikationen/Schriftenreihe/Forschungsberichte/1988/Fb536 (abgerufen am 21.05.2025).