Führen mit Haltung: Schaffen Sie ein Fundament für Ihre Präventionskultur…

Der Fachkräftemangel ist allgegenwärtig – und trotzdem mangelt es noch häufig an sicher und gesund gestalteten Arbeitsplätzen. Warum ist das so und wie gelingt es, eine Kultur der Prävention im Betriebsalltag zu verankern?

Unternehmerinnen und Unternehmer stehen im Mittelpunkt des Betriebsgeschehens. Sie leben vor, was für die Beschäftigten wegweisend ist. In resilienten, also „widerstandsfähigen“ Organisationen werden Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit auch in „stressigen“ Zeiten als Wert bei allen Abläufen und Entscheidungen gelebt. In solchen Betrieben wird zudem nicht dogmatisch an vermeintlich Altbewährtem festgehalten, sondern lernfähig und bisweilen sogar experimentierfreudig auf Veränderungen reagiert. Eine solche Haltung lässt sich trainieren. Sie ist die Grundlage einer Präventionskultur. Führung, Kommunikation, Beteiligung, Fehlerkultur, Betriebsklima sowie Sicherheit und Gesundheit sind die sechs Handlungsfelder, die es systematisch zu bearbeiten gilt. Wie kann das gut gelingen – neben den anderen Pflichten und Aufgaben einer Unternehmensleitung?

Das WOZU klären

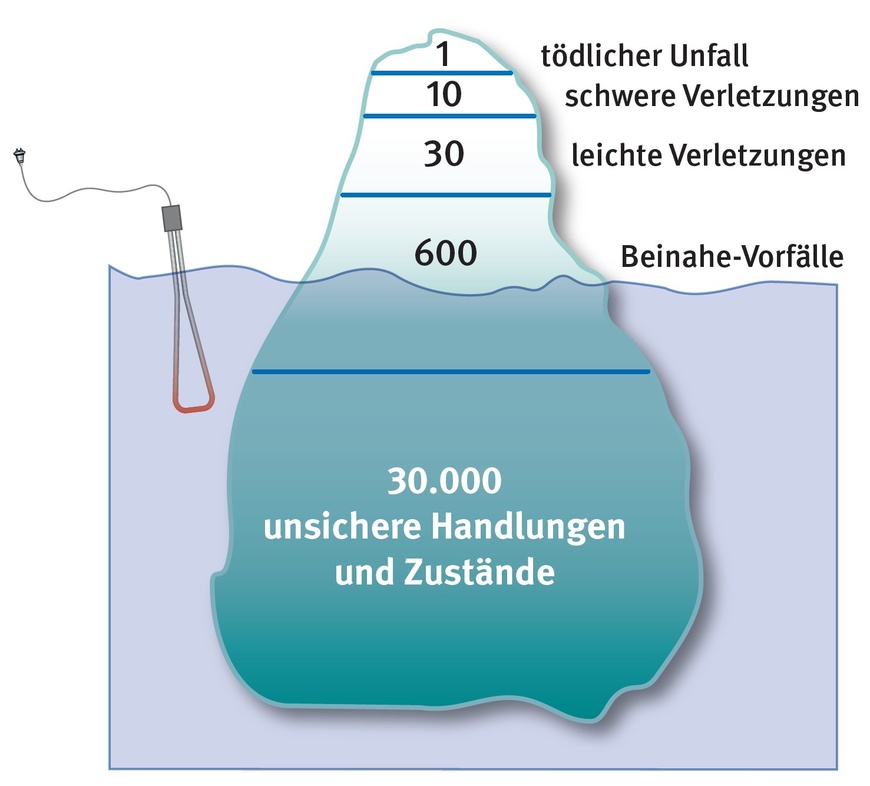

Die gute Nachricht zuerst: Man kann sich dem Erfolg in kleinen übersichtlichen Schritten nähern. Zu Beginn muss man sich gegen arbeitsbedingte Unfälle und Verletzungen entscheiden und damit dafür, es den Beschäftigten zu ermöglichen, störungsfrei und gesunderhaltend zu arbeiten. Bildlich gesprochen, muss man das Wasser in Abbildung 1 erwärmen, um so den viel zitierten „Unfall-Eisberg“ zum Schmelzen zu bringen.

Häufig wird dabei einer elementaren Arbeitsschutzfrage zu wenig Raum gegeben: „Wozu machen wir das alles eigentlich?“ Leider wird im Betriebsalltag viel zu schnell darüber diskutiert, wie und womit Dinge umgesetzt oder verändert werden – aber eben nicht, wofür und weswegen. Typische Indizien für diesen Fehler sind:

- eine geringe Beteiligung an Beschäftigtenbefragungen oder Workshops zur Gefährdungsermittlung

- der hauptsächliche Ressourceneinsatz in die Erhebung, Dokumentation und Ermittlung der Gefährdungen, statt in die Maßnahmenumsetzung und Wirksamkeitskontrolle

- die fehlende Mitwirkungsmotivation von Betriebsräten, Personalvertretungen und Führungskräften

- die Neigung, in Besprechungen Produktivitätsthemen und Sicherheitsthemen getrennt voneinander zu diskutieren

Sicherheit und Gesundheit selbstverständlich werden lassen

Langfristig erfolgreichen Unternehmen gelingt es folgerichtig, die gedankliche Trennung zwischen Produktivität, Wirtschaftlichkeit, Qualität sowie Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit aufzulösen. Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit sind kein notwendiges Übel, das separat gedacht und budgetiert werden muss, sondern sie begründen eine Haltung in allen betrieblichen Entscheidungsprozessen. Beinahe absurd erscheinen in diesem Zusammenhang auch Zielvereinbarungen, die den Führungskräften neben Produktivitäts- und Qualitätszielen auch Sicherheits- oder Gesundheitsziele auferlegen. Denn diese zementieren den falschen Denkansatz, dass Sicherheit und Produktivität zwei Gegenpole wären. Stattdessen sollte die Idee verfolgt werden, dass beide zum Betriebsgeschehen einfach dazugehören und keine zusätzlichen Management- oder Entscheidungsprozesse sind.

Beginnen Sie also damit, selbst von der passiven Zuschauerin oder dem passiven Zuschauer zum proaktiven Verhaltensvorbild zu werden oder deutlich spürbare Konsequenzen aufzuzeigen, beispielsweise durch ein ‚Wachrütteln von außen‘ durch das Aufsichtspersonal der Unfallversicherungsträger.

Um das vermeintliche Spannungsfeld zwischen der Gesundheit der Beschäftigten und dem Unternehmenserfolg aufzulösen, ist es wichtig, sichere und gesunde Führung zu ermöglichen. Dazu gehört, dass Unternehmensleitungen sich öffentlich bekennen – gemeinsam mit den Beschäftigten und mit konkreten Verhaltensbeispielen. Führungsfunktion ohne sicherheits- und gesundheitsförderliche Vorbildfunktion darf nicht mehr möglich sein. Führungskräfte brauchen Gestaltungsräume, ungestörte „Denk- und Sortierzeit“ sowie Feedback, damit sie als Leitfiguren Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit in ihrem Verantwortungsbereich aktiv gestalten können. Vorgesetzte müssen sich fest darauf verlassen können, dass Sicherheitsregeln für alle gleichermaßen gelten und ein Verstoß in jedem Fall Konsequenzen haben wird – unabhängig von aktuellem Stresslevel, „Nasenfaktor“ oder Hierarchieebene. Weiterhin ist es wichtig, dass Informationen und Wissen gut strukturiert und zielgerichtet aufbereitet werden. Dazu benötigen Führungskräfte erfahrungsgemäß administrative Unterstützung.

Menschen in Organisationen sollten eine kritisch-offene, an Lösungen orientierte Haltung trainieren: Jede Person ist mit ihrer Meinung ernsthaft willkommen, solange sie gleichzeitig zur Problemlösung beitragen will. Dabei hilft natürlich ein regelmäßiger Impuls von außen. Es ist für alle wichtig, regelmäßig aus der „Komfortzone“ herausgelockt zu werden, beispielsweise durch hierarchieübergreifende Projekte. So wird die proaktive Störungsvermeidung eine Selbstverständlichkeit. Sonst besteht die Gefahr, passive und betriebsblinde „Konsumentinnen“ und „Konsumenten“ zu erhalten, die ihrer eigenen Verantwortung für die sichere und gesunde Gestaltung der eigenen Arbeit nicht (mehr) gerecht werden. Diese beiden Schritte sind anfangs die größten Hürden, die es bei der Entwicklung einer wirksamen Präventionskultur zu bewältigen gilt. Das Gute daran: Es sind die kleinen, stufenweisen und stetigen Änderungen im System, die eine (Unternehmens-)Kultur, also die vorherrschenden Denkweisen, Werte und Normen, besonders nachhaltig und wirkungsvoll verändern.

Stufenweise zur Präventionskultur

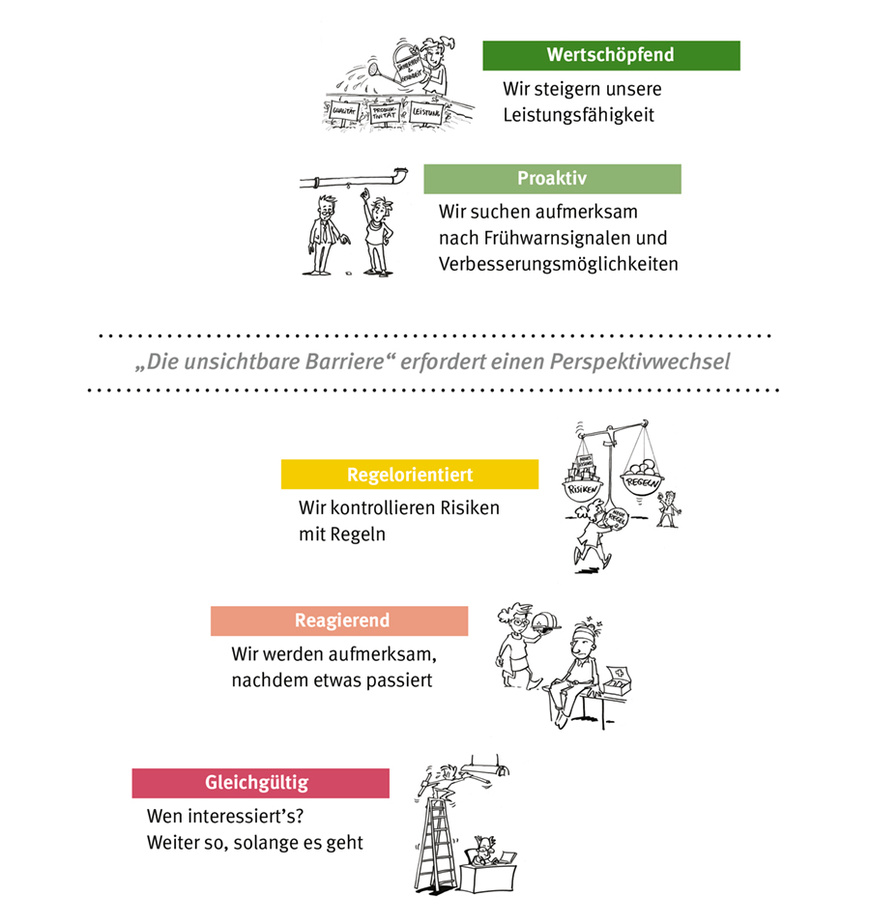

Der Versuch, die Einstellung einzelner, entscheidender Personen in der Organisation zuerst zu verändern, erweist sich manchmal als wenig erfolgreich. Vielversprechender ist es, beim eigenen Handeln anzusetzen, um etwas zu bewirken. Getreu dem Motto: „Erst einmal vor der eigenen Haustür kehren, bevor man anderen Menschen einen Reinigungsplan schreibt.“ Bei einer entsprechenden Einordnung, „wo und wie zu kehren ist“, kann das sogenannte Fünf-Stufen-Modell helfen (vgl. Abb. 2). Befindet man sich auf den zwei untersten Stufen, hilft (nur) ein Anstoß von außen. Damit geht jedoch gleichzeitig die Gefahr einher, dass sich Unternehmen und Organisationen in einer Art „passiver Komfortzone“ einrichten. Ganz nach dem Motto: „Wir bekommen ja dann einen Bericht der Behörde, den wir abarbeiten können.“ Zusätzlich sollte man nicht erwarten, aus einem völlig gleichgültigen Team im Handumdrehen eine proaktive Arbeitsgruppe zu machen. Auch hier gilt: Es ist notwendig, in kleinen Schritten vorzugehen.

Beginnen Sie also damit, selbst von der passiven Zuschauerin oder dem passiven Zuschauer zum proaktiven Verhaltensvorbild zu werden oder deutlich spürbare Konsequenzen aufzuzeigen, beispielsweise durch ein „Wachrütteln von außen“ durch das Aufsichtspersonal der Unfallversicherungsträger. Das konkrete monetäre Ausrechnen des Verlustes an Arbeitsleistung und Produktivität sowie der Zusatzkosten durch Verletzungen und Ausfallzeiten oder eine entsprechende Erhöhung der Produktivität (Return on Prevention) kann dabei ebenfalls überzeugend sein. Argumentativ kann auch ein möglicher Imageverlust einfließen oder Probleme bei der Gewinnung neuer Fach- und Nachwuchskräfte. Natürlich hilft es auch, Entscheiderinnen und Entscheider, Funktionsträgerinnen und Funktionsträger sowie Beschäftigte mit ähnlichen Unternehmen und Organisationen zusammenzubringen, die bereits positive Erfahrungen bei der Präventionskulturgestaltung gemacht haben. Auch sollten selbst kleinste positive Entwicklungen in der Veränderung der Denk- und Verhaltensweise bemerkt und zurückgemeldet werden.

Ist die unsichtbare Barriere (vgl. Abb. 2) bereits nach oben durchbrochen oder die Schwelle dazu erreicht, sind diese Vorgehensweisen kontraproduktiv, da sie einen bereits bestehenden, guten Entwicklungsprozess erfahrungsgemäß eher bremsen, statt ihn zu fördern. Auf der Stufe der Regelorientierung sollte es beispielsweise darum gehen, den „Regelwust“ hinsichtlich des Nutzens, der Zielgerichtetheit und der Wirksamkeit zu optimieren. Weiterhin sollten Eigeninitiativen von Abteilungen oder Teams zum Beispiel durch gezielte betriebsöffentliche Erfolgsberichte gestärkt werden. Auch das konsequente innerbetriebliche Lernen von Beschäftigten, die sicher und gesund arbeiten, hat sich bewährt. Gelingt es, einen kollegialen und beratenden Austausch zu etablieren, entfaltet das größere Wirkung als Anmerkungen oder Hinweise von Externen.

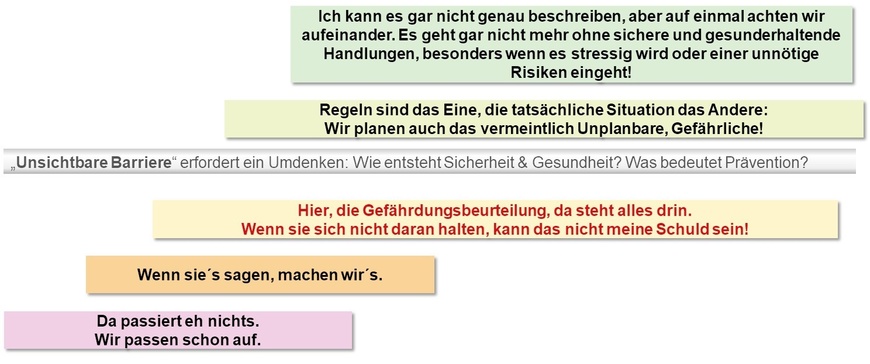

Eine konkrete Möglichkeit, sich der Kultur der Prävention in der eigenen Organisation stufenweise anzunähern, ist, sich die Einstellung und Denkweise über die Gefährdungsbeurteilungen anzusehen (vgl. Abb. 3) und an der entsprechenden Haltung zu dieser gesetzlichen Mindestanforderung zu arbeiten.

Darauf aufbauend können die folgenden sechs arbeitswissenschaftlich wichtigen Handlungsfelder nacheinander behandelt werden:

- Wird sichere und gesunde Führung vorbildlich vorgelebt?

- Wird Kommunikation als gezielter Dialog genutzt?

- Ist Beteiligung durch gemeinsame Entscheidungen (Verhandlung statt Befehl) geprägt?

- Ist das Betriebsklima durch gegenseitige Wertschätzung gekennzeichnet?

- Werden Fehler lösungsorientiert besprochen und dann Abhilfe geschaffen?

- Ist die integrierte Sicherheit und Gesundheit das Motto für alle betrieblichen Abläufe und Entscheidungen?

Beginnen sollte man mit dem Handlungsfeld, bei dem sich ein innerbetrieblicher Konsens am einfachsten herstellen lässt. Hierfür eignen sich Behavior-Based-Safety-Ansätze oder die kommmitmensch-Dialoge (www.kommmitmensch.de/toolbox).

Ist ein systematisches und regelmäßiges „Doing“ erst einmal etabliert, kann auch neuen Anforderungen sicher begegnet werden, denn Führungskräfte können sich darauf verlassen, dass sich Beschäftigte auch bei neuen, bislang ungeregelten Themen sicherheitsgerecht verhalten, selbst wenn es unerwartete Schwierigkeiten gibt. Zu unsichere Produkte oder Handlungsweisen werden schon im Planungsprozess erkannt und direkt vermieden. Zudem sind genug innerbetriebliche Werkzeuge und Beispiele guter Praxis vorhanden, um diese auf ungewohnte und neue Situationen wirksam übertragen zu können, ohne in unsichere Hektik verfallen zu müssen.

Eine Unternehmenskultur zu verändern, bedeutet, etwas anders zu machen als bisher. Das kostet Kraft und ist nicht einfach.

Vielfältige Unterstützung

Unfallkassen und Berufsgenossenschaften sowie die DGUV bieten unterschiedliche Handlungsempfehlungen zum Kulturwandel an, insbesondere für kleinere Organisationen, bei er Berufsgenossenschaft Holz und Metall (BGHM) zum Beispiel unter: www.eins-ist-sicher.de

Und zum guten Schluss …

Eine Unternehmenskultur zu verändern, bedeutet, etwas anders zu machen als bisher. Das kostet Kraft und ist nicht einfach. Am Beginn steht immer die Entscheidung, dass etwas verändert werden soll; die Erkenntnis, dass auch das eigene Verhalten betroffen ist, und das Wissen, dass dabei Fehler passieren werden. In entwickelten Unternehmenskulturen werden Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit zu „spannenden Unterstützern“ der Produktivität und Qualität. Kurzum: Man arbeitet gern, humorvoll und selbstverständlich verletzungsfrei in solchen Unternehmen – und erlebt die Arbeit bisweilen sogar als Gesundheits- und Energiespender.