Betriebsbefragung zur Organisation und Umsetzung von Arbeitsschutzmaßnahmen

Wie gut ist der Arbeitsschutz in Betrieben organisiert? Inwiefern werden gesetzlich vorgeschriebene Maßnahmen umgesetzt? Eine repräsentative Befragung von mehr als 3.800 Betrieben liefert aktuelle Einblicke.

Der Arbeitsschutz in Deutschland ist gesetzlich klar geregelt. Ein zentrales Instrument ist die Gefährdungsbeurteilung: Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber sind verpflichtet, alle mit der Arbeit verbundenen Gefährdungen systematisch zu ermitteln – einschließlich der Gefährdungen durch psychische Belastung. Auf dieser Grundlage müssen geeignete Schutzmaßnahmen festgelegt, ihre Wirksamkeit überprüft und die Ergebnisse dokumentiert werden.

Die verpflichtende sicherheitstechnische und betriebsärztliche Betreuung zählt ebenfalls zu den wichtigsten Säulen des betrieblichen Arbeitsschutzes. Um zu überprüfen, wie gut diese Anforderungen in der Praxis umgesetzt werden, wird im Rahmen jeder Strategieperiode der GDA eine repräsentative Befragung von Betrieben durchgeführt. Wie in den ersten beiden Perioden fand auch in der aktuell laufenden dritten Strategieperiode eine solche Befragung statt.

Methodisches Vorgehen

Die Datenerhebung wurde vom infas Institut für angewandte Sozialwissenschaft im Zeitraum von Mitte September 2023 bis Mitte März 2024 durchgeführt. Grundlage war eine bundesweite repräsentative Zufallsstichprobe von Betrieben mit mindestens einer sozialversicherungspflichtig beschäftigten Person. Die Einsatzstichprobe wurde auf Basis der Betriebsstatistik der Bundesagentur für Arbeit (Stand: 31.12.2022) gezogen und nach den Merkmalen Wirtschaftszweig und Betriebsgröße geschichtet, um eine möglichst realitätsnahe Abbildung der betrieblichen Struktur in Deutschland zu gewährleisten. Aus dieser Einsatzstichprobe wurden anschließend zufällig Betriebe ausgewählt, mit denen die eigentliche Datenerhebung durchgeführt wurde.

Insgesamt wurden 3.817 Personen mit Verantwortung und operativen Aufgaben im Bereich des betrieblichen Arbeitsschutzes befragt – darunter Geschäftsführungen, Inhaberinnen und Inhaber, Führungskräfte sowie Fachkräfte für Arbeitssicherheit. Ziel der Befragung war es, sowohl strukturelle Rahmenbedingungen als auch die Umsetzung zentraler Arbeitsschutzmaßnahmen zu erfassen.

An der Befragung beteiligten sich Betriebe unterschiedlicher Größenklassen: 560 Kleinstbetriebe mit bis zu neun Beschäftigten, 913 kleine Betriebe mit zehn bis 49 Beschäftigten, 1.780 mittelgroße Betriebe mit 50 bis 249 Beschäftigten sowie 560 Großbetriebe mit 250 und mehr Beschäftigten. Für die Auswertung wurde eine Gewichtung vorgenommen, die der Verteilung der Betriebsgrößen, Branchen und Bundesländer in der Grundgesamtheit entspricht. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass die Ergebnisse repräsentativ für die betriebliche Landschaft in Deutschland sind.

Im Folgenden werden zentrale Befunde der Befragung vorgestellt.

Kenntnisstand zu Arbeitsschutzregelungen

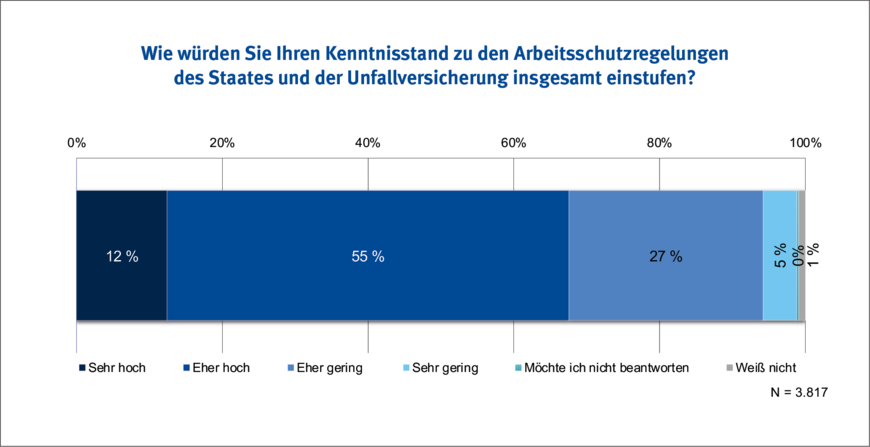

Die Umsetzung gesetzlicher Anforderungen im Arbeitsschutz setzt unter anderem voraus, dass Verantwortliche im Betrieb diese Regelungen kennen. Die Ergebnisse der Befragung zeigen, dass rund zwei Drittel der Verantwortlichen aus den Betrieben ihren Kenntnisstand als sehr hoch oder eher hoch einschätzen, ein Viertel der Befragten gibt hingegen an, sich eher wenig oder sehr wenig mit den Regelungen auszukennen (Abbildung 1).

Dabei zeigen sich deutliche Unterschiede nach Betriebsgröße: Während in Kleinstbetrieben mit bis zu neun Beschäftigten 64 Prozent ihren Kenntnisstand als sehr oder eher hoch einstufen, liegt dieser Anteil in Betrieben mit 50 bis 249 Beschäftigten bei 85 Prozent und in Großbetrieben ab 250 Beschäftigten bei 95 Prozent.

Verständlichkeit von Arbeitsschutzvorschriften

Neben dem Kenntnisstand spielt auch die Verständlichkeit der gesetzlichen Vorgaben eine zentrale Rolle für deren Umsetzung. Die Mehrheit der Betriebe bewertet die Arbeitsschutzvorschriften in dieser Hinsicht positiv: Insgesamt stimmen 76 Prozent der Befragten der Aussage voll und ganz oder eher zu, dass die Vorschriften verständlich formuliert sind.

Auch hier zeigen sich Unterschiede nach Betriebsgröße: In Kleinstbetrieben mit bis zu neun Beschäftigten beläuft sich der Anteil auf 67 Prozent, während er in Betrieben mit 50 bis 249 Beschäftigten bei 78 Prozent und in Großbetrieben ab 250 Beschäftigten bei 84 Prozent liegt.

Umsetzung von Arbeitsschutzvorschriften

Arbeitsschutzregelungen bilden eine wichtige Grundlage für sichere und gesunde Arbeitsbedingungen. Doch nicht allein ihre Kenntnis oder Verständlichkeit sind entscheidend – vielmehr stellt sich die Frage, ob diese Vorgaben im betrieblichen Alltag als praktikabel eingeschätzt werden. Die aktuelle Befragung zeigt, dass rund drei Viertel der Betriebe die bestehenden Vorschriften in der Praxis als anwendbar betrachten – wobei sich auch hier Unterschiede in Abhängigkeit der Betriebsgröße feststellen lassen. So schätzen Kleinstbetriebe (bis neun Beschäftigte) die Umsetzbarkeit der Regelungen etwas schlechter ein als größere Betriebe (ab 50 Beschäftigten).

Durchführung von Gefährdungsbeurteilungen

Die Gefährdungsbeurteilung ist ein wesentliches Instrument im betrieblichen Arbeitsschutz. Sie beinhaltet eine strukturierte Analyse und Bewertung potenzieller Gesundheitsrisiken am Arbeitsplatz und bildet die Basis für gezielte Schutzmaßnahmen. Die Befragungsergebnisse ermöglichen auch Aussagen darüber, in welchem Umfang dieses Instrument in der betrieblichen Praxis Anwendung findet – und wie sich dessen Verbreitung im Zeitverlauf entwickelt hat.

Positive Entwicklung im Zeitverlauf

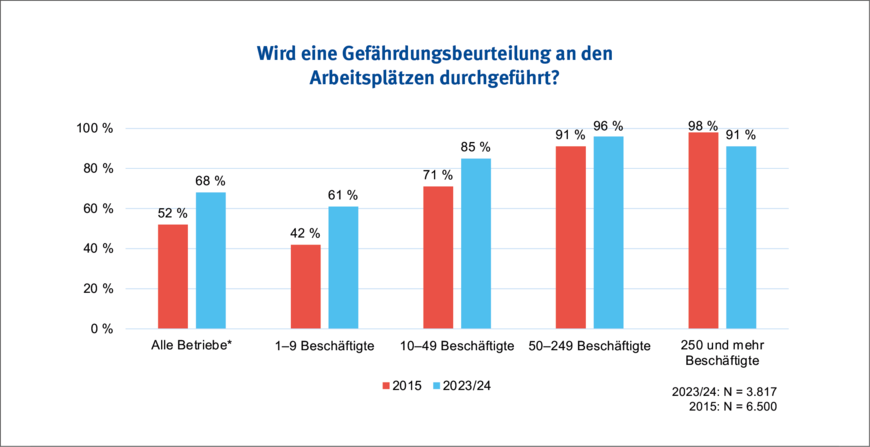

In rund 68 Prozent der Betriebe wird hiernach eine Gefährdungsbeurteilung durchgeführt, etwa 30 Prozent der Betriebe geben an, dass bei ihnen keine Gefährdungsbeurteilung stattfindet. Im Vergleich zur Vorgängererhebung aus dem Jahr 2015 zeigt sich eine deutliche Zunahme der Umsetzung: Damals lag der Anteil der Betriebe mit Gefährdungsbeurteilung noch bei 52 Prozent. Besonders stark fällt der Anstieg bei kleinen Betrieben aus: In der Gruppe der Betriebe mit bis zu neun Beschäftigten stieg der Anteil von 42 auf 61 Prozent, bei Betrieben mit zehn bis 49 Beschäftigten von 71 auf 85 Prozent. In mittleren und großen Unternehmen (ab 50 Beschäftigten) lagen die Werte bereits 2015 auf hohem Niveau und zeigen seither nur relativ geringe Veränderungen (Abbildung 2).

Berücksichtigte Gefährdungsarten

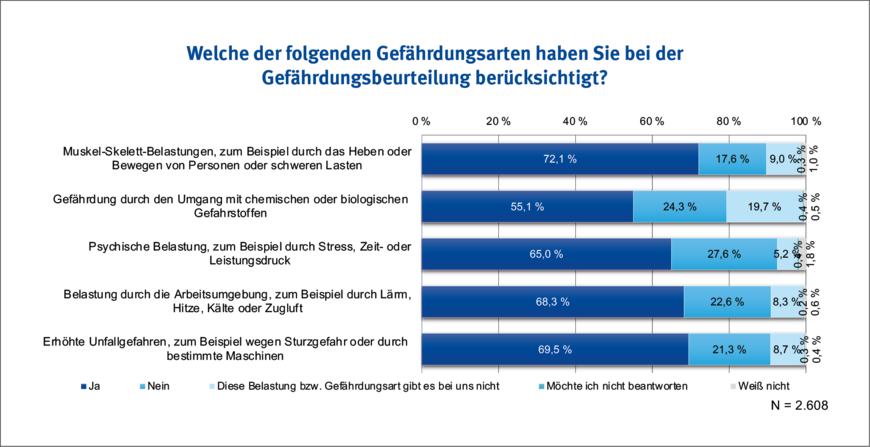

Ein Blick auf die Inhalte der Gefährdungsbeurteilungen zeigt, inwieweit Betriebe ihrer Verpflichtung nachkommen, unterschiedliche Gefährdungsarten systematisch zu berücksichtigen. Besonders häufig werden Muskel-Skelett-Belastungen (72 Prozent), Unfallgefahren (70 Prozent) sowie Belastungen durch die Arbeitsumgebung wie Lärm, Hitze oder Zugluft (68 Prozent) einbezogen. Psychische Belastungen – etwa durch Stress, Zeit- oder Leistungsdruck – werden in 65 Prozent der Fälle berücksichtigt und damit nahezu ebenso häufig wie andere Gefährdungsarten (Abbildung 3). Im Jahr 2015 war dies noch deutlich anders.

Gründe für das Fehlen von Gefährdungsbeurteilungen

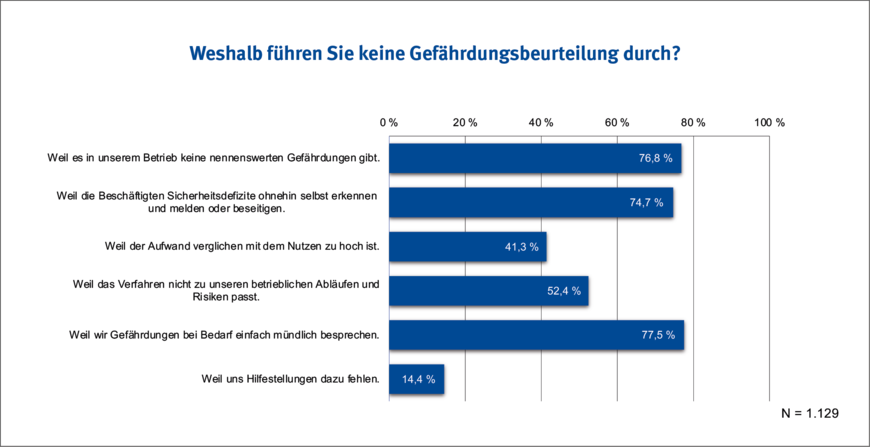

Betriebe, die keine Gefährdungsbeurteilung durchführen (N = 1.129), begründen dies überwiegend mit einer als ausreichend empfundenen informellen Praxis: So geben 78 Prozent dieser Betriebe an, dass Gefährdungen im Betrieb mündlich besprochen würden. 77 Prozent halten eine formale Beurteilung für entbehrlich, da aus ihrer Sicht keine relevanten Gefährdungen vorliegen. Zudem vertrauen 75 Prozent der befragten Betriebe darauf, dass Beschäftigte sicherheitsrelevante Mängel eigenständig erkennen und beheben. Über die Hälfte der Befragten (52 Prozent) ist außerdem der Auffassung, dass das Verfahren der Gefährdungsbeurteilung nicht zu den spezifischen Abläufen oder Risiken ihres Betriebs passe (Abbildung 4).

Eingeschätzter Nutzen – Unterschiede nach Größe

Betriebe, die eine Gefährdungsbeurteilung durchführen (N = 2.608), wurden auch nach dem wahrgenommenen Nutzen des Verfahrens gefragt. Insgesamt bewerten über 60 Prozent der Betriebe den Nutzen als hoch oder sehr hoch. Dabei zeigen sich Unterschiede in der Einschätzung je nach Unternehmensgröße.

Größere Betriebe schätzen den Nutzen tendenziell höher ein als kleinere. So liegt der Anteil der Betriebe mit hoher oder sehr hoher Nutzenbewertung bei Unternehmen mit bis zu neun Beschäftigten bei 57 Prozent, während er bei Betrieben mit 50 bis 249 Beschäftigten bei 79 Prozent und bei Betrieben mit 250 und mehr Beschäftigten bei 89 Prozent liegt.

Betriebsärztliche und sicherheitstechnische Betreuung

Neben der Gefährdungsbeurteilung ist die betriebsärztliche und sicherheitstechnische Betreuung ein zentrales Element im betrieblichen Arbeitsschutz. Die aktuelle Betriebsbefragung zeigt, dass es auch in diesem Bereich in den vergangenen Jahren deutliche Fortschritte gegeben hat – insbesondere bei kleineren Betrieben.

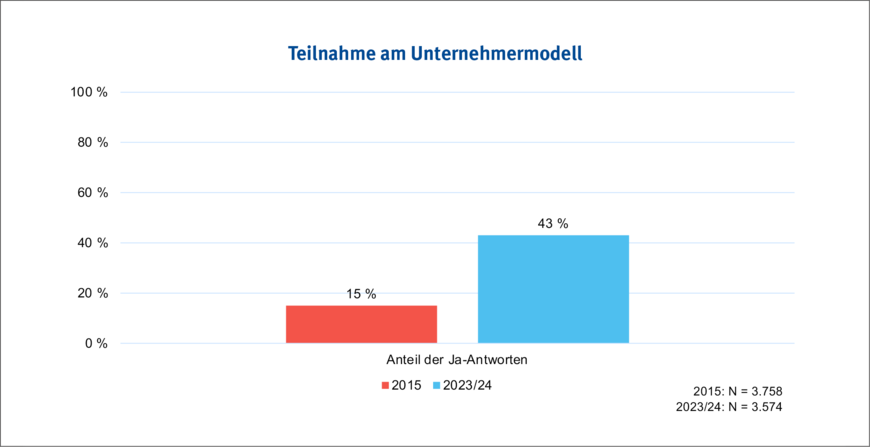

Ein erheblicher Teil der kleineren Betriebe in Deutschland nutzt das sogenannte Unternehmermodell, um ihrer Verpflichtung zur arbeitsmedizinischen und sicherheitstechnischen Betreuung nachzukommen. Diese Betreuungsform richtet sich an Unternehmen mit bis zu 50 Beschäftigten und sieht vor, dass der Unternehmer beziehungsweise die Unternehmerin nach einer speziellen Schulung bestimmte Aufgaben im Arbeitsschutz eigenverantwortlich übernimmt. Die aktuelle Erhebung macht deutlich: Das Modell hat in den vergangenen Jahren stark an Bedeutung gewonnen. Während im Jahr 2015 nur 15 Prozent der Betriebe auf diese Möglichkeit zurückgriffen, sind es laut aktueller Erhebung 43 Prozent (Abbildung 5).

Regelbetreuung

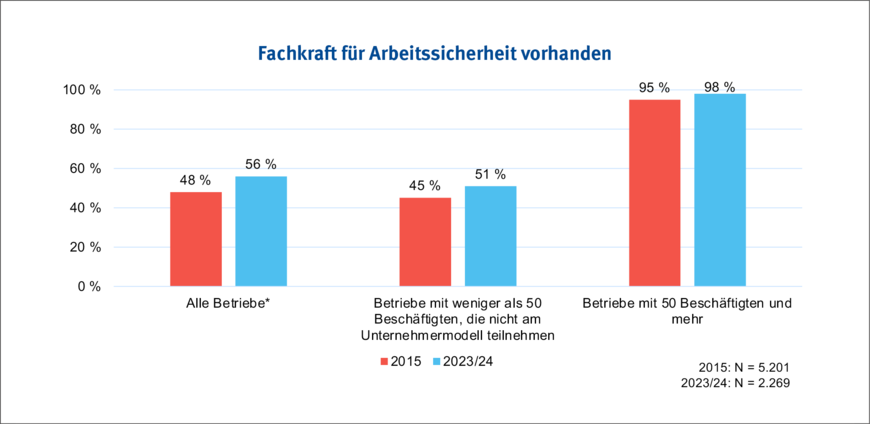

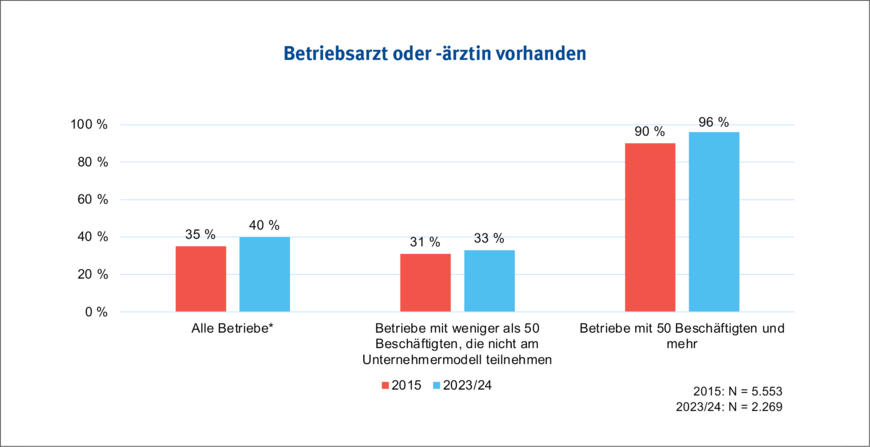

In Betrieben mit 50 und mehr Beschäftigten ist die präventionsfachliche Betreuung nahezu vollständig etabliert: 98 Prozent dieser Unternehmen verfügen über eine sicherheitstechnische Betreuung, 96 Prozent über eine betriebsärztliche. In kleineren Betrieben mit weniger als 50 Beschäftigten, die nicht am Unternehmermodell teilnehmen, bietet sich hingegen ein deutlich anderes Bild: Hier ist nur etwa jeder zweite Betrieb sicherheitstechnisch betreut (51 Prozent) und lediglich ein Drittel (33 Prozent) betriebsärztlich.

Insgesamt verfügen rund 56 Prozent aller unter die sogenannte Regelbetreuung fallenden Betriebe (Betriebe mit 50 und mehr Beschäftigten sowie Betriebe mit weniger als 50 Beschäftigten, die nicht am Unternehmermodell teilnehmen, N = 2.269) über eine Fachkraft für Arbeitssicherheit, 40 Prozent von ihnen werden betriebsärztlich betreut. Auch hier zeigt sich im Vergleich zur Vorgängerbefragung im Jahr 2015 eine positive Entwicklung: Der Anteil der Betriebe mit betriebsärztlicher und sicherheitstechnischer Betreuung ist gestiegen (Abbildung 6 und 7).

Gründe für fehlende Betreuung

Betriebe, die keine sicherheitstechnische oder betriebsärztliche Betreuung in Anspruch nehmen, begründen dies überwiegend mit der Einschätzung, dass sie keinen Bedarf dafür sehen. 79 Prozent der nicht sicherheitstechnisch betreuten Betriebe und 83 Prozent der nicht betriebsärztlich betreuten Betriebe vertreten diese Auffassung. Nur ein sehr kleiner Teil nennt regionale Verfügbarkeitsprobleme (keine Fachkraft gefunden: fünf Prozent; keine Betriebsärztin/keinen Betriebsarzt gefunden: sieben Prozent) oder Kosten (zehn Prozent) als Hinderungsgrund. Besonders in Kleinstbetrieben (bis neun Beschäftigte) ist die subjektive Einschätzung, keine Betreuung zu benötigen, weitverbreitet.

Gesamtfazit

Den Ergebnissen der Betriebsbefragung 2023/24 nach zu urteilen, haben sich sowohl die Umsetzung der Gefährdungsbeurteilung als auch die betriebsärztliche und sicherheitstechnische Betreuung in den vergangenen Jahren positiv entwickelt. Besonders in kleinen Betrieben ist ein deutlicher Fortschritt erkennbar – bei der Umsetzung der Gefährdungsbeurteilung ebenso wie bei der Bestellung von Fachkräften für Arbeitssicherheit und Betriebsärztinnen und -ärzten sowie bei der Nutzung des Unternehmermodells. Die häufigste Hürde ist dabei nicht ein Mangel an Angebot, sondern die subjektive Einschätzung, dass keine Betreuung erforderlich sei.

Weiterführende Literatur

Bericht zur Betriebs- und Beschäftigtenbefragung 2023/2024 www.gda-portal.de