Die Präventionssprechstunde – Beschäftigungsfähigkeit nach Arbeitsunfällen erhalten

Individualpräventive Aktivitäten sollen helfen, die Beschäftigungsfähigkeit nach Arbeitsunfällen langfristig zu erhalten. Eine Projektgruppe der DGUV hat ein Konzept für eine flächendeckende, strukturierte Nachsorge für Versicherte mit bleibenden Beeinträchtigungen auf chirurgischem/orthopädischem Fachgebiet entwickelt.

Die Unfallversicherungsträger haben den gesetzlichen Auftrag, nach Eintritt eines Arbeitsunfalls die Gesundheit der versicherten Personen bestmöglich wiederherzustellen und die Unfallfolgen zu mildern. Trotz der medizinischen Versorgung bei qualifizierten Netzwerkpartnern können bleibende Beeinträchtigungen aufgrund der Unfallfolgen nicht immer vermieden werden. Um eine nachhaltige berufliche und soziale Teilhabe dieser versicherten Personen sicherzustellen, ist es erforderlich, einer Verschlimmerung der Unfallfolgen oder Folgeerkrankungen mit geeigneten individualpräventiven Maßnahmen rechtzeitig entgegenzuwirken. Während sich im Bereich der Berufskrankheiten Maßnahmen der Individualprävention zum Erhalt der Beschäftigungsfähigkeit bereits seit längerer Zeit etabliert haben, stehen die Bemühungen im Unfallbereich noch am Anfang.[1] Im Jahr 2021 wurde auf Ebene der DGUV eine Definition für Individualprävention beschlossen, die erstmals auch konkret auf arbeitsbedingte Gesundheitsgefahren infolge eines Arbeitsunfalls abstellt, denen mit geeigneten Maßnahmen der Verhaltens- und Verhältnisprävention begegnet werden kann.[2] Im Zuge dessen hatte eine von der DGUV eingesetzte Projektgruppe den Auftrag, ein Konzept für einheitliche und flächendeckende Angebote der Individualprävention nach Arbeitsunfällen auf orthopädischem/chirurgischem Fachgebiet zu erarbeiten.

Proaktives Handeln vor Beschwerdemanifestation

Bei dem Verfahren „Individualprävention nach Arbeitsunfällen“ handelt es sich um ein strukturiertes Nachsorgeangebot für versicherte Personen, die nach einem Arbeitsunfall beruflich wieder erfolgreich eingegliedert wurden, jedoch bleibende Beeinträchtigungen mit dem Risiko einer Verschlimmerung haben. Besonderes Augenmerk liegt hierbei auf denjenigen Personengruppen, deren Heilverlauf nicht mehr regelmäßig durch die Unfallversicherungsträger überwacht und gesteuert wird und deren Risiko für eine Verschlimmerung oder für Spätfolgen deshalb häufig zu spät erkannt wird.

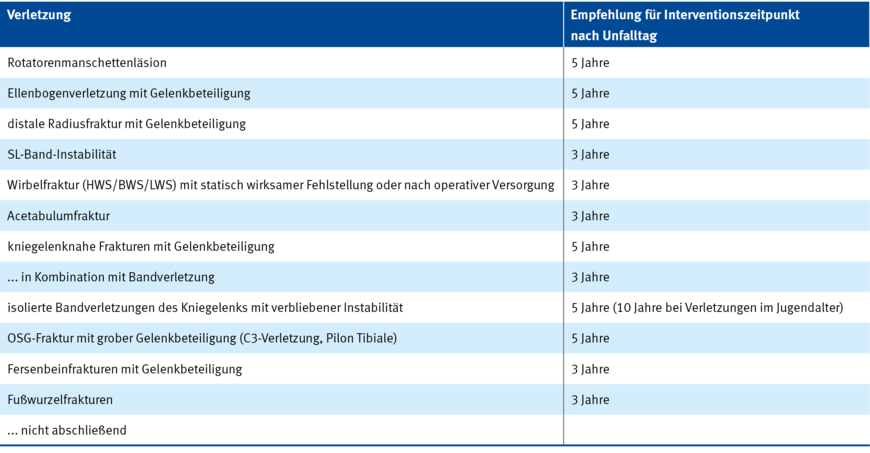

Ziel ist es, diese Risikofälle rechtzeitig zu erkennen und ihnen geeignete Interventionen zukommen zu lassen, bevor sich Beschwerden manifestieren und die Ausübung der beruflichen Tätigkeit gefährdet ist. Erforderlich hierfür ist ein proaktives Handeln der Unfallversicherungsträger. Mithilfe statistischer Auswertungen sowie unter Berücksichtigung medizinischer Erfahrungswerte wurde ein Indikationskatalog mit Verletzungsmustern erstellt, die ein erhöhtes Risiko für Verschlimmerungen beziehungsweise für die Entstehung von Spätfolgen aufweisen, wie beispielsweise Arthrose (siehe Abbildung 1). Dieser Katalog hat einen Empfehlungscharakter und soll die Unfallversicherungsträger bei der frühzeitigen Fallidentifikation unterstützen.

Präventionssprechstunde als zentrales Steuerungsinstrument

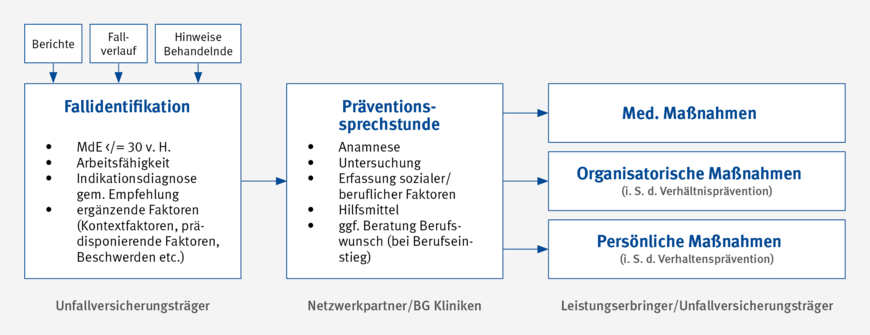

Die durch die Unfallversicherungsträger identifizierten Risikofälle werden in eine Präventionssprechstunde gesteuert (siehe Abbildung 2). Hier wird das Verschlimmerungsrisiko aus medizinischer Sicht beurteilt und bei Bedarf werden individualpräventive Maßnahmen empfohlen. Durch den ganzheitlichen, präventiven Ansatz mit dem Schwerpunkt der Rehabilitationsmedizin unterscheidet sich die Präventionssprechstunde von herkömmlichen Untersuchungen mit kurativem Anspruch. Neben der klinischen Untersuchung und symptombezogener Anamneseerhebung finden eine Erfassung und Bewertung der beruflichen Belastungsfaktoren, der privaten Lebensgestaltung sowie eine Beurteilung der vorhandenen Hilfsmittel, wie zum Beispiel der Schuhversorgung, statt. Darüber hinaus wird abgeklärt, ob die berufliche Tätigkeit aufgrund der verbliebenen Unfallfolgen gefährdet ist und ob eine Überprüfung der Arbeitsbedingungen unter ergonomischen Gesichtspunkten am Arbeitsplatz angezeigt ist. Bei Bedarf kann eine Wiedervorstellung in der Präventionssprechstunde erfolgen, um die Wirksamkeit der empfohlenen individualpräventiven Maßnahmen zu überprüfen oder um das Verschlimmerungsrisiko zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal abzuklären. Die Präventionssprechstunde fungiert somit als das zentrale Steuerungsinstrument des Verfahrens. Sie steht inzwischen an allen neun Berufsgenossenschaftlichen Unfallkliniken und in den zwei Berufsgenossenschaftlichen Unfallambulanzen zur Verfügung. Um das Angebot flächendeckend sicherzustellen, ist zukünftig auch eine Beteiligung anderer geeigneter Einrichtungen und niedergelassener Ärztinnen und Ärzte denkbar.[3]

Stärkung des gesundheitsförderlichen Verhaltens

Die in der Präventionssprechstunde empfohlenen individualpräventiven Maßnahmen haben immer das übergeordnete Ziel, die Verschlimmerung der Unfallfolgen zu vermeiden oder zu verzögern und damit die Beschäftigungsfähigkeit langfristig zu erhalten. Sie lassen sich in drei Arten einteilen:

- medizinische Maßnahmen

- organisatorische (betriebliche) Maßnahmen im Sinne der Verhältnisprävention

- persönliche Maßnahmen im Sinne der Verhaltensprävention

Bei der Auswahl der Maßnahmen sind die Interessen und Neigungen der versicherten Personen besonders zu berücksichtigen. Hier ist darauf zu achten, dass sich die Maßnahmen in die Lebenswirklichkeit der Betroffenen einfügen und die bestehende Berufstätigkeit möglichst wenig einschränken. Um den nachhaltigen Erfolg sicherzustellen und ein gesundheitsförderliches Verhalten zu erreichen, sollten diese auch die Gesundheitskompetenz der Betroffenen stärken. Einige geeignete Maßnahmen werden von den Unfallversicherungsträgern bereits vorgehalten und wurden von der Projektgruppe in einem Maßnahmenkatalog zusammengeführt, der sukzessive erweitert werden soll. Darüber hinaus existieren im Bereich der Berufskrankheiten bereits erfolgreiche Angebote der Individualprävention für Muskel-Skelett-Erkrankungen, wie beispielsweise das Kniekolleg, die auch auf Unfallverletzte übertragen werden können.[4]

Auch eine Maßnahme gegen Fachkräftemangel

Die Stärkung der Individualprävention im Unfallbereich bietet die Chance, die Beschäftigungsfähigkeit von qualifizierten Mitarbeitenden nach einem Arbeitsunfall zu erhalten, und leistet damit einen aktiven Beitrag gegen den Fachkräftemangel. Mit Einführung der Präventionssprechstunden wurde ein erstes konkretes Instrument zur Umsetzung geschaffen, das allen Unfallversicherungsträgern zur Verfügung steht.