Stress und Zeitdruck – Situation von wissenschaftlichen Mitarbeitenden seit COVID-19

Wissenschaftliche Mitarbeitende lehren und forschen unter herausfordernden Arbeitsbedingungen und stellen eine vergleichsweise stärker belastete Gruppe dar – dieser Beitrag wirft einen ersten Blick darauf, wie sich der Erschöpfungszustand und die kognitiven Stresssymptome seit Beginn der COVID-19-Pandemie entwickelt haben und welche Bedingungen relevant sein könnten.

Belastungssituation wissenschaftlicher Mitarbeitender

Die psychische Gesundheit des wissenschaftlichen Nachwuchses ist in Deutschland ein „blinder Fleck“[1] und auch die psychische Belastung ist wenig beforscht. So beschreibt es die National Academics Panel Study (NACAPS). Dies ist unter anderem deshalb erstaunlich, weil die psychische Belastung bereits seit 2013 nach § 5 Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) verpflichtender Teil der Gefährdungsbeurteilung am Arbeitsplatz – auch an Hochschulen – ist.[2]

Erste Ergebnisse der NACAPS-Befragung liefern Hinweise, dass Promovierende im Vergleich zu einer bundesweiten Vergleichsgruppe ihren Gesundheitszustand häufiger als mittelmäßig bis sehr schlecht einschätzen. Lediglich ein Drittel der Befragten gibt an, in den vergangenen vier Wochen keine Tage mit Beeinträchtigungen durch körperliches oder seelisches Unwohlsein erlebt zu haben.[3]

In einer kürzlich veröffentlichten Studie von Kunz, de Vries und Siegrist[4] wurden zwei mögliche Erklärungsmodelle untersucht: Das Effort-Reward-Imbalance-Modell geht von einem ungünstigen Verhältnis zwischen Verausgabung und Anstrengung und erhaltener Belohnung aus, das zu Stress und Belastungserleben führt.[5] Ein positiver Zusammenhang zwischen erhaltener beruflicher Belohnung und dem subjektiven Gesundheitserleben sowie ein negativer zwischen der persönlichen Verausgabung und dem Gesundheitserleben konnte für Promovierende aufgezeigt werden.[6] Das theoretische Konzept des Stressor-Detachment-Modells von Sonnentag und Fritz geht wiederum von einem gesundheitsförderlichen Einfluss durch eine Distanzierung von Arbeitsinhalten im Freizeitkontext (zum Beispiel keine E-Mails lesen) aus.[7] Auch hier berichten die Autoren und Autorinnen einen negativen Zusammenhang zwischen der Distanzierungsunfähigkeit und dem subjektiven Gesundheitserleben.[8] Dabei ist besonders hervorzuheben, dass im Rahmen einer Promotion bereits einmalig erlebte Krisen mit einer deutlich schlechteren Prognose des Promotionserfolges und der psychischen Belastung einhergehen.[9]

Obgleich internationale Vergleichsstudien fehlen, lassen sich für Promovierte im deutschen Universitätskontext die gleichen Mechanismen wie für Promovierende finden: So zeigen zum Beispiel Dorenkamp und Weiß in ihrer Arbeit auf, dass ein ungünstiges Verhältnis von Anstrengung und erhaltener Belohnung zu Stress und niedriger Arbeitszufriedenheit führt, die wiederum den Abbruch der wissenschaftlichen Karriere zur Folge haben kann.[10]

Insgesamt lässt sich für den wissenschaftlichen Nachwuchs folgende Situation beschreiben: Neben der Relevanz verhaltensbezogener Aspekte, wie zum Beispiel der Distanzierungsfähigkeit von Arbeitsinhalten, deutet eine Vielzahl von Studien auf das Vorliegen ungünstiger Arbeitsbedingungen hin. Hierzu zählen unzureichende Rückmeldung und Anerkennung, fehlende Vereinbarkeit von Aufgaben und ein kritischer Führungsstil.[11] Um diesen strukturellen Einflussfaktoren und ihren Effekten begegnen zu können, sind verhältnisorientierte Ansätze erforderlich.

Auswirkungen der COVID-19-Pandemie

Die Pandemie stellt für Beschäftigte im Hochschulkontext und insbesondere für den wissenschaftlichen Nachwuchs aus verschiedenen Gründen eine Herausforderung für die psychische Gesundheit dar: Erstens handelt es sich um eine ohnehin bereits belastete Berufsgruppe.[12] Zweitens führten die Pandemie und daraus resultierende Maßnahmen berufsübergreifend zu kritischeren Werten im Bereich der generalisierten Angst, der Depressivität und der psychischen Belastung in der deutschen Bevölkerung.[13] Und drittens waren die Hochschulbeschäftigten als Mitglieder öffentlicher Einrichtungen in besonderem Ausmaß von Homeoffice-Regelungen und weiteren Maßnahmen des Infektionsschutzes betroffen.[14]

So mussten im Zuge der Pandemie in kürzester Zeit die Lehre und das Prüfungswesen auf digitale Formate umgestellt werden, Projektarbeiten und Forschungsvorhaben wurden unterbrochen und ausgesetzt.[15] In einer Befragung gaben 43,9 Prozent der wissenschaftlichen Mitarbeitenden an, dass ihnen diese Umstellung der Arbeitssituation nur teilweise oder gar nicht leichtgefallen sei. 27,1 Prozent äußerten sich teilweise oder stark bejahend zu der Frage, ob sie dadurch von wichtigen Vorgängen im Team ausgeschlossen worden seien.[16] Es ist naheliegend anzunehmen, dass neue Gratifikationskrisen geschaffen oder bestehende verstärkt wurden. Weil wohl auch langfristig die Arbeitszeitmodelle und Arbeitsformen verändert bleiben[17], kommt der Distanzierungsfähigkeit von Arbeitsinhalten in der Freizeit eine noch bedeutendere Rolle zu, um einer möglichen Entgrenzung als Quelle psychischer Belastungen vorzubeugen[18]. Vor dem Hintergrund, dass bereits einmalige Krisen zu langfristigen psychischen Belastungen und geringerem beruflichen Erfolg im Wissenschaftssystem führen können[19], ist es umso wichtiger zu untersuchen, welche – auch langfristigen – Auswirkungen die veränderten Arbeitsbedingungen auf die wissenschaftlichen Mitarbeitenden haben.

Auf Basis der Daten aus zahlreichen Befragungen mit dem bundesweit eingesetzten Instrument „Bielefelder Fragebogen zu Arbeitsbedingungen und Gesundheit an Hochschulen“[20] kann nun ein Blick auf die pandemiebedingten Veränderungen an Hochschulen geworfen werden. Im vorliegenden Beitrag werden aktuelle Forschungsergebnisse zur Zielgruppe der wissenschaftlichen Mitarbeitenden an Universitäten berichtet, mit einem Fokus auf die kognitiven Stresssymptome bzw. die Erschöpfung als zentrale Indikatoren sowie auf die zeitlichen Anforderungen als potenziellem Einflussfaktor.

Hintergrund und Einsatz des Bielefelder Fragebogens

Der „Bielefelder Fragebogen zu Arbeitsbedingungen und Gesundheit an Hochschulen“ wurde im Rahmen drittmittelgeförderter Projekte (2013–2016 Förderung UK NRW, 2016–2019 Förderung DGUV) des Gesundheitsmanagements der Universität Bielefeld (weiter)entwickelt und wird weiterhin bundesweit eingesetzt. In der Regel finden die Mitarbeitendenbefragungen im Kontext von Gesundheitsmanagement oder Personal- und Organisationsentwicklung an Hochschulen statt. Weitere Informationen: www.uni-bielefeld.de/bielefelder-fragebogen

- Die hochschulübergreifende Datenbank dient dem Benchmarking sowie der Generierung hochschulübergreifender Trends zur Ableitung präventiver Maßnahmen.

- Mit dem Hochschulnetzwerk wurde eine einschlägige Struktur zum kollegialen Erfahrungsaustausch befragender und interessierter Hochschulen geschaffen.

- Fragebogen zu Studienbedingungen: Das Instrument wurde kürzlich auch auf die Gruppe der Studierenden adaptiert – in einem drittmittelgeförderten DGUV-Forschungsprojekt wird der „Bielefelder Fragebogen“ derzeit ebenfalls bundesweit eingesetzt. Weitere Informationen: www.uni-bielefeld.de/bielefelder-fragebogen-studierende

Befragungen mit dem Bielefelder Fragebogen

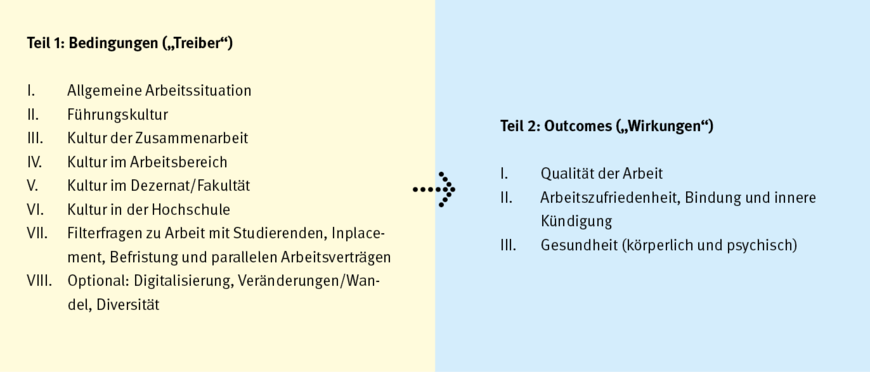

Zur Erfassung der (psychischen) Gesundheit und Belastungssituation im Kontext von Arbeitsbedingungen an Hochschularbeitsplätzen wurde 2013 im Gesundheitsmanagement der Universität Bielefeld in Kooperation mit dem Beratungsunternehmen Salubris erstmals ein verhältnisorientiertes und spezifisch auf den Hochschulkontext zugeschnittenes Instrument zur Durchführung von Mitarbeitendenbefragungen entwickelt[21] und erprobt[22] – der „Bielefelder Fragebogen zu Arbeitsbedingungen und Gesundheit an Hochschulen“[23]. Das Befragungsinstrument basiert auf dem Sozialkapital-Ansatz und dem Fragebogen zu „Produktivität und Sozialkapital im Betrieb“ (ProSoB) nach Badura et al.[24][25] und ist entsprechend zweiteilig aufgebaut: Im ersten Teil werden relevante Arbeitsbedingungen in den Blick genommen, die potenziell förderlich oder belastend wirken auf die sogenannten „Outcomes“, wie zum Beispiel Arbeitszufriedenheit oder (psychische) Gesundheit (siehe Abbildung 1).

Eine Besonderheit des Fragebogens ist die – den Anwendungsbezug des Instruments unterstreichende – ergänzende Abfrage der Handlungsbedarfe: Nach jedem inhaltlichen Themenblock aus Teil 1 erfolgt in der Regel eine Abfrage, wie dringlich die Hochschule sich um das jeweilige Thema kümmern sollte. Die Rangreihe der Handlungsbedarfe kann für die befragende Hochschule als direktes Votum der Beschäftigten gesehen werden und dient erfahrungsgemäß als wichtige Grundlage für die Priorisierung von abzuleitenden Maßnahmen im Nachgang einer Mitarbeitendenbefragung.[26][27] Anlässlich der veränderten Arbeitsbedingungen an Hochschulen im Kontext der COVID-19-Pandemie wurde das Befragungsinstrument außerdem im Frühsommer 2020 um coronaspezifische Themen ergänzt sowie vorhandene Skalen adaptiert.[28]

Vergleichende Stichproben und Datenauswertung

Die Gegenüberstellung der deskriptiven Ergebnisse unter den regulären Bedingungen und den Ergebnissen seit Beginn der COVID-19-Pandemie basiert im Rahmen der vorliegenden Untersuchung auf einer zweigeteilten Stichprobe:[29]

Regulär: Diese Stichprobe inkludiert insgesamt 8.077 wissenschaftliche Mitarbeitende aus 17 Universitäten. Sie summiert sich zum einen aus 6.258 wissenschaftlichen Mitarbeitenden aus 13 Universitäten, die ihre Befragung vor der COVID-19-Pandemie (Januar 2016 bis April 2020) durchgeführt haben. Zum anderen werden zusätzlich bestimmte Ergebnisse von 1.819 wissenschaftlichen Mitarbeitenden aus vier weiteren Universitäten (Befragungszeitraum: Juni 2020 bis Dezember 2021) in die Stichprobe unter regulären Bedingungen einbezogen. Das betrifft dual abgefragte, das heißt parallel sowohl retrospektiv unter regulären als auch unter den zu derzeit aktuellen Corona-Bedingungen zu bewertenden Items, wobei hier die Bewertung der regulären Bedingungen berücksichtigt wurde.

Corona: Diese Stichprobe bezieht sich auf insgesamt 1.819 wissenschaftliche Mitarbeitende aus vier Universitäten, die ihre Befragung zwischen Juni 2020 und Dezember 2021 durchgeführt haben. Bei dual abgefragten Items wurde hier die Bewertung der Corona-Bedingungen berücksichtigt.

Die zeitliche Rahmung für die Trennung der beiden Gruppen folgt der Einteilung von Skoda und seinem Team, die Ende Mai 2020 als Beginn der Phase einer stabilen Situation der bundesweiten Einschränkungen und des Infektionsgeschehens identifizieren.[30]

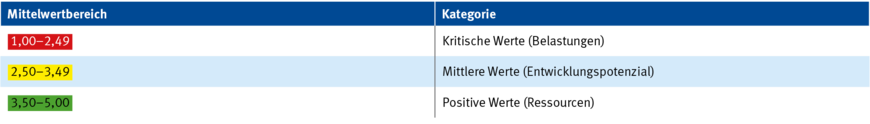

Basierend auf den bisher deutlichsten Befunden zur psychischen Gesundheit im Hochschulwesen[31][32] werden im vorliegenden Beitrag ein Item zur Erschöpfung und die Items zu den kognitiven Stresssymptomen als Indikatoren sowie selektierte Items zu dem Thema zeitliche Anforderungen als potenzielle Wirkfaktoren betrachtet. Diese Items waren auf einer fünfstufigen Likert-Skala zu beantworten („trifft sehr zu“ bis „trifft gar nicht zu“ bei dem Themenblock zeitliche Anforderungen bzw. „[fast] nie“ bis „[fast] immer“ bei den Items zur psychischen Gesundheit). Die Items zur psychischen Gesundheit waren in der Regel bezogen auf die „letzten (zwei) Arbeitsmonate“ zu beantworten – teilweise konnten bestimmte Items zur psychischen Gesundheit dual „unter regulären Bedingungen“ versus „unter den besonderen Bedingungen während der Corona-Pandemie“ beurteilt werden. Dabei wurden im Rahmen der Auswertung alle Items so rekodiert, dass je höher der Antwortwert ausfällt, desto positiver die inhaltliche Antwort ist. Dieser Logik folgend, können Antworten im oberen „grünen“ Bereich als Ressourcen und Antworten im unteren „roten“ Bereich als Belastungen (unter anderem für die psychische Gesundheit) eingeordnet werden.

Die Mittelwerte werden für eine bessere Interpretierbarkeit einem dreistufigen, theoretisch fundierten Kategoriensystem („Ampelschema“) zugeordnet (Tabelle 1).

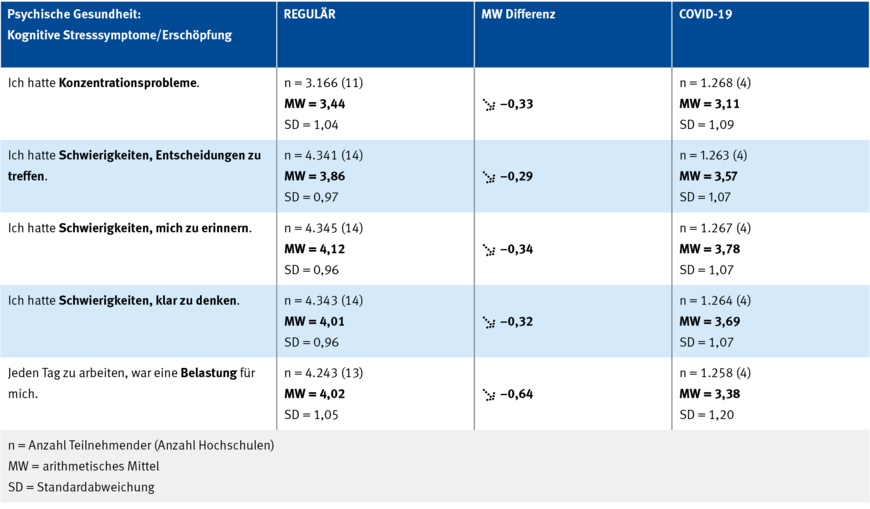

Mehr kognitive Stresssymptome und stärkere Erschöpfung

Aus den Befragungsdaten (siehe Tabelle 2) geht hervor, dass sowohl hinsichtlich der kognitiven Stresssymptome als auch das des Items „Jeden Tag zu arbeiten, war eine Belastung für mich“ bei die Bewertungen der wissenschaftlichen Mitarbeitenden während der COVID-19-Pandemie häufiger auftraten negativer ausfielen als vor Pandemiebeginn. Während die dargestellten Items vor Beginn der Pandemie überwiegend sehr positiv bewertet wurden, fallen die Mittelwerte in Pandemiezeiten in den unteren positiven sowie zum Teil in den mittleren Bewertungsbereich. Besonders das tägliche Belastungserleben bei der Arbeit wird von den Befragten seit der Pandemie deutlich kritischer beurteilt im Vergleich zu der Stichprobe, die dieses Item unter den regulären Bedingungen beantwortet hat.

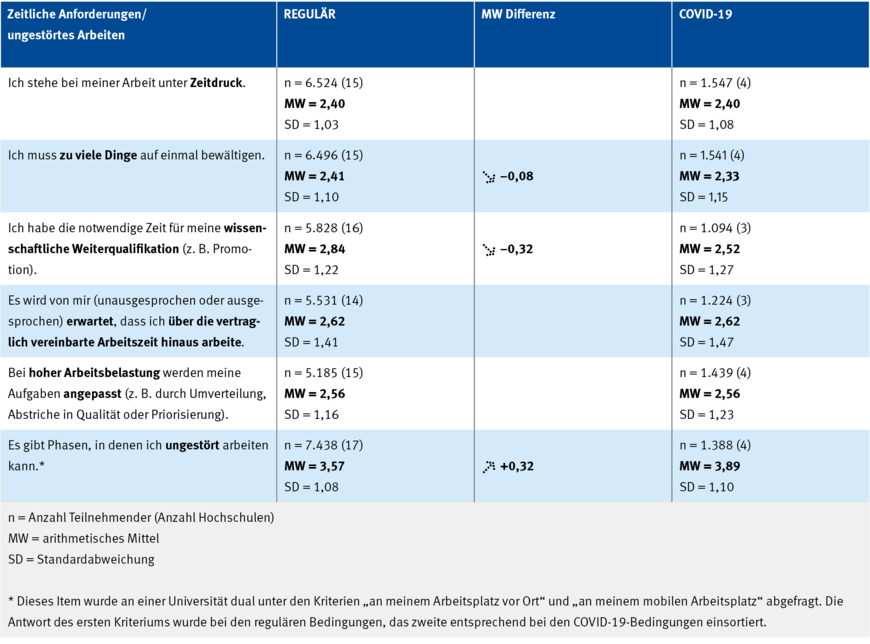

Weiterhin hohe zeitliche Anforderungen

Es zeigt sich (Tabelle 3), dass die meisten Aspekte des Themas zeitliche Anforderungen bereits vor der COVID-19-Pandemie von wissenschaftlichen Mitarbeitenden eher kritisch beurteilt wurden, wobei die Anforderung, zu viele Dinge auf einmal bewältigen zu müssen, sowie die fehlende Zeit für wissenschaftliche Weiterqualifikation seit Beginn der Pandemie noch etwas kritischer bewertet wurden. Gleichzeitig erleben Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen unter den Pandemiebedingungen im Durchschnitt mehr Phasen, in denen sie ungestört arbeiten können.

Einordnung der Befunde in den Kontext der Pandemie

Die Ergebnisse zeichnen ein eher kritisches Bild des Einflusses der COVID-19-Pandemie auf Wissenschaftliche Mitarbeitende. Alle betrachteten Items zum Thema Erschöpfung wurden kritischer bewertet als vor der Pandemie. Zwei der Items sind unter den Pandemiebedingungen sogar in den „gelben“ Bereich (Mittelwert < 3,5) abgesunken und damit Indikatoren für Themen mit Verbesserungspotenzial. Die Belastung durch das tägliche Arbeiten weist dabei die größte Differenz gegenüber der COVID-19-Pandemie auf. Diese Ergebnisse sind insbesondere vor dem Hintergrund alarmierend, dass eine permanente Belastung in verschiedenen Studien als größter Stressor berichtet wird[33][34] und mit höherer Morbidität für psychische Erkrankungen einhergeht[35].

Bei einer Betrachtung potenziell diesbezüglich wirksamer Arbeitsbedingungen finden sich unter anderem in dem bereits unter regulären Bedingungen kritisch bewerteten Themenblock zu den zeitlichen Anforderungen mögliche Ansatzpunkte: Mit den Items „Ich muss zu viele Dinge auf einmal bewältigen“ und „Ich habe notwendige Zeit für meine wissenschaftliche Weiterqualifikation (zum Beispiel Promotion)“ wurden hier zwei von sechs Items unter den Bedingungen der COVID-19-Pandemie noch kritischer beurteilt als ohnehin bereits unter regulären Bedingungen. Einerseits ist es eine gute Nachricht, dass die zeitlichen Anforderungen seit Beginn der COVID-19-Pandemie darüber hinaus nicht oder nur marginal zugenommen haben. Der Aspekt „Es gibt Phasen, in denen ich ungestört arbeiten kann“ hat sich sogar verbessert. Hier kann auf Basis der aktuellen Datenlage nur spekuliert werden, dass sowohl die Arbeit im Homeoffice sowie zu anderen Tageszeiten und damit einhergehend weniger spontane Unterbrechungen durch Kollegen und Kolleginnen und Studierende als auch die Umstellung auf digitale und damit oft asynchrone Lehre Einflüsse auf das vermehrte Vorhandensein störungsfreier Arbeitsphasen haben könnten.

Andererseits finden sich hinsichtlich der zeitlichen Anforderungen auch kritische Aspekte: Zum einen scheint die Umstellung der Arbeitsbedingungen auf mobiles Arbeiten oder Homeoffice nicht im erwarteten Ausmaß eine zeitliche Ressource durch wegfallende Arbeitswege darzustellen und pandemiebedingt frei gewordenen Kapazitäten (zum Beispiel von Laborarbeit)[36] werden offenbar von neuen Aufgaben vereinnahmt. Außerdem ist festzuhalten, dass die zeitlichen Anforderungen schon vor der Pandemie (eher) kritisch bewertet wurden, sodass dieser Bereich, wenngleich er sich nur in einem geringen Umfang verschlechtert hat, weiterhin mit Handlungsbedarf einhergeht. Die Entwicklung im Bereich der Zeit für die persönliche wissenschaftliche Weiterqualifikation ist besorgniserregend, da für den wissenschaftlichen Nachwuchs die persönliche wissenschaftliche Karriere von zentraler Bedeutung ist. Eine Nichterfüllung oder unzureichende Belohnung und ein unzureichender Erfolg für die eingesetzten Ressourcen wird als Grund für ein Scheitern oder Beenden der wissenschaftlichen Karriere entsprechend dem Effort-Reward-Imbalance-Modell identifiziert[37][38] und stellt somit eine potenzielle psychische Belastung dar, die über den Arbeitsplatz selbst weit hinausgeht.

Obgleich bei der weiteren Interpretation der vorliegenden Ergebnisse deren limitierte Aussagekraft aufgrund nicht vorhandener Repräsentativität[39] zu beachten ist, lassen sich doch verschiedene praxisrelevante Impulse ableiten.

Impulse für die Gestaltung neuer Arbeitsformen

Für die Praxis an Universitäten gilt es vor dem Hintergrund dieser Ergebnisse zu prüfen[40], wie konkret den (pandemiebedingt) erhöhten Anforderungen im Bereich des Multitaskings und der fehlenden Zeit für die wissenschaftliche Weiterentwicklung begegnet werden kann. Insbesondere im Hinblick auf die vielerorts avisierte Fortführung hybrider Arbeits- und Lehrkonzepte muss weiterhin der Frage nachgegangen werden, wie die erhöhten Anforderungen entstanden sind, um eine Zuspitzung der Situation vermeiden zu können. Sicherlich hat hierzu die zu Pandemiebeginn unvorbereitet und unter enormem Zeitdruck zu bewältigende Umstellung von Lehre und Prüfungen auf digitale Formate beigetragen, die zusätzlich zum Tagesgeschäft und mit ungeklärten Rahmenbedingungen (etwa fehlende Soft- und Hardwarelösungen, Datenschutz, prüfungsrechtliche Aspekte) umgesetzt werden musste.[41] Es ist zu hoffen, dass diese zusätzliche Belastung sich gewissermaßen von allein wieder reguliert, da die Umstellung inzwischen erfolgt ist und Lösungen erprobt sind. Gleichzeitig gilt es zu bedenken, dass die stärkere Digitalisierung und Mediennutzung häufig auch zu einer Arbeitsverdichtung und vermehrtem Multitasking führen kann – Wegzeiten (und damit Unterbrechungen) zwischen Terminen entfallen, Onlinemeetings werden effizienter gestaltet und können dazu verleiten, parallel andere Arbeiten zu erledigen. Hier gilt es, eine Führungs- und Arbeitskultur an Universitäten zu entwickeln, die die Gesundheit und Arbeitsbelastung der Mitarbeitenden im Blick behält, indem sie beispielsweise darauf hinwirkt, die durch effizientere Meetingformen und wegfallende Wegzeiten gewonnene Zeit nicht mit zusätzlichen Terminen anzufüllen, sondern Ausgleichs- und Stillarbeitsphasen fest mit einzuplanen.

Auch positive Entwicklungen wie die vermehrt vorhandenen Phasen ungestörten Arbeitens sind auf ihre Ursachen hin weiter zu untersuchen, damit die neu gewonnenen Ressourcen bei der Gestaltung des Arbeitsplatzes beibehalten und gestärkt werden können. Generell bieten flexible und hybride Arbeitsmodelle viele Chancen, was die Arbeitsorganisation und die Strukturierung von Tagesabläufen betrifft: Idealerweise können ein größerer Handlungsspielraum und die Möglichkeit der Gestaltung eines individuelleren Arbeitsrhythmus im Einklang mit privaten Anforderungen oder persönlichen leistungsstarken Arbeitsphasen realisiert werden. Gleichzeitig geht hiermit ein erhöhtes Risiko der Entgrenzung einher[42], wie beispielsweise eine permanente Erreichbarkeit, das Überschreiten der vertraglich festgelegten Arbeitszeit oder das Arbeiten außerhalb der im Arbeitszeitgesetz (ArbZG) festgelegten Arbeitszeiten oder die fehlende (räumliche) Trennung von Arbeits- und Privatleben, wobei die fehlende Distanzierungsfähigkeit nachweislich mit kritischerem Gesundheitserleben einhergeht[43]. Daher ist insbesondere hinsichtlich der unter Pandemiebedingungen positiveren Bewertung des Items „Es gibt Phasen, in denen ich ungestört arbeiten kann“ zu prüfen, inwieweit diese Phasen auf Kosten persönlicher Ruhezeiten oder familiärer Careaufgaben entstanden sind.

Insgesamt ist festzuhalten, dass (neue) Belastungen und Ressourcen, die unter den pandemiebedingt veränderten Rahmenbedingungen mit dem Arbeitsplatz von wissenschaftlichen Mitarbeitenden an Universitäten für deren (psychische) Gesundheit einhergehen, eine wesentliche Rolle in der weiterhin erfolgenden Entwicklung und Erprobung eines sogenannten „New Normal“ im Sinne einer postpandemisch veränderten Arbeitswelt spielen sollten. Eine Investition in die Gesundheit von Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen ist nicht allein deshalb lohnenswert, weil gesunde Beschäftigte mit ausreichenden zeitlichen Ressourcen elementar für gelingende und produktive Forschung an deutschen Universitäten sind. Sie ist darüber hinaus insbesondere aus dem Grund nachhaltig sinnvoll, dass die überwiegend auch in der Lehre tätigen wissenschaftlichen Mitarbeitenden eine Multiplikatoren- und Vorbildrolle gegenüber ihren Studierenden als potenziellen Führungskräften von morgen einnehmen.